|

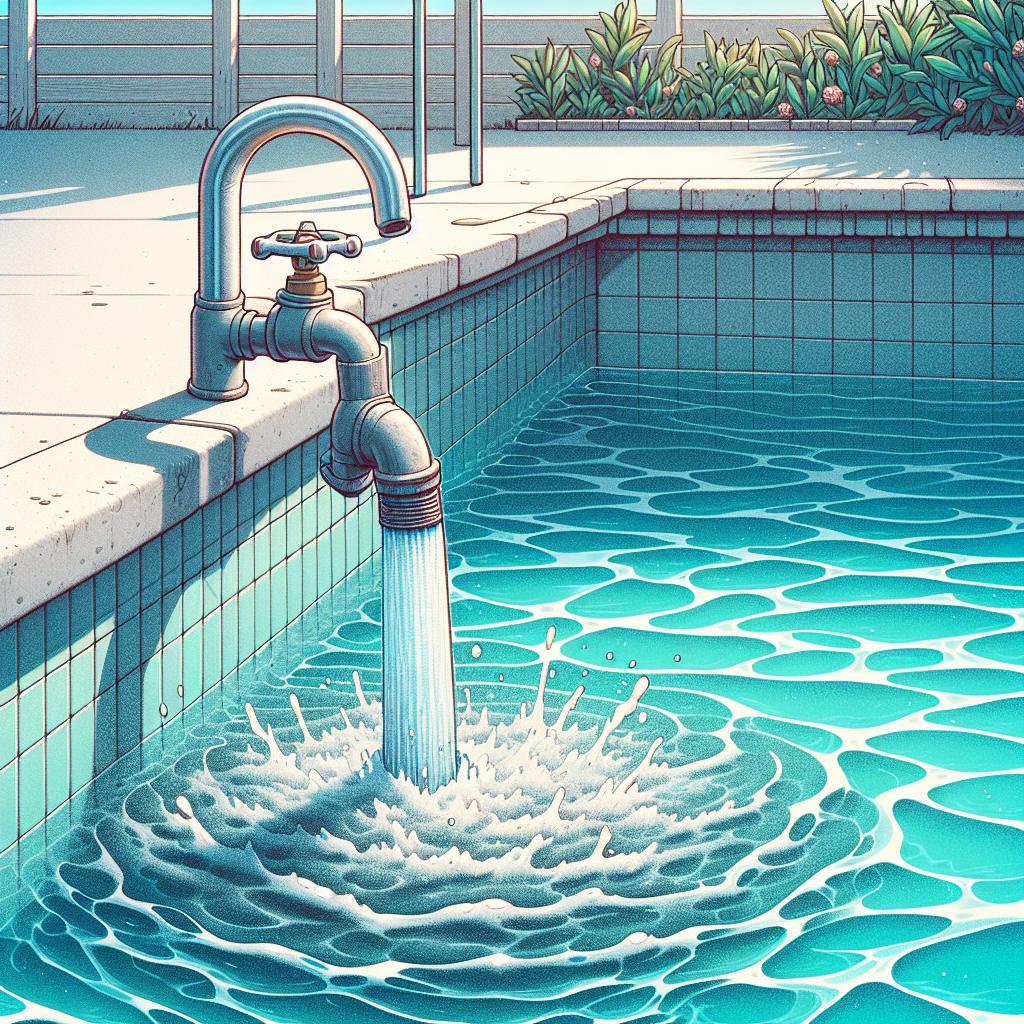

プール給水栓また閉め忘れ およそ15時間にわたって水道水を流出 川崎市の小学校 マニュアル守られず …神奈川県川崎市は市立小学校の教師が学校のプールの給水栓を閉め忘れ、およそ15時間にわたって167.2トンの水道水を流出させたと発表しました。 川崎市… (出典:テレビ朝日系(ANN)) |

1. スタッフ間のコミュニケーション不足

この事件では、プールの給水栓を閉めるという必須の作業が忘れられ、167.2トンもの水が無駄に流出する事態となりました。事件の背景には、送り出される指示の不足があると共に、スタッフ間でのコミュニケーションが不足していたことが大きな要因とされています。

複数の人間が係わるはずのアラーム設置や声かけといった事前の対策は、十分に活用されていませんでした。このようなミスを防ぐためには、エラーの可能性を減少させるシステムを導入する必要があります。

複数の職員が声を掛け合うことで、人々の注意深さが高まりやすく、問題の早期発見につながる可能性があります。

それに加えて、プールの給水作業に関して、自動化システムを導入するなど、技術的な対策を講じることも現実的な手段と言えるでしょう。

さらに、こういった作業を担当するスタッフの業務範囲が明確にされているかも検証が必要です。

特に、多忙を極める教師が追加の業務をこなす際には、負担軽減のための仕組みが求められます。

これにより、作業の過密さを緩和し、落ち着いた対応が可能になります。

ミスを未然に防ぐために、日頃から効率的で親密なコミュニケーションの促進が重要です。

そのための研修や定期的なチェックインが、教育現場において実施されると良いでしょう。

結果として、教師に対する過度の責任転嫁を避けることができ、学校全体で効率的かつ円滑な教育方針を推進する基盤となるのです。

2. 教育現場のオペレーションの現状

神奈川県の川崎市にある市立有馬小学校で、水道水流出事件が起こりました。

この事件は、教師が学校のプールの給水栓を閉め忘れたことにより、約15時間にわたり莫大な量の水が流れ続けた結果、167.2トンもの水が無駄となりました。

損失額は14万円にも上り、教育現場における運営の不備が浮き彫りになりました。

この問題の原因は、一人の担当教師に過度な負担がかかり、業務が煩雑であったことに起因します。

具体的には、退勤前にプールへの注水を止める作業を予定していた教師が、校舎内での引っ越し準備や他の業務に追われ、注水を止めることを忘れたためです。

この重要な勤務中の管理ミスが、翌朝まで気づかれなかったことが問題を深刻化させました。

川崎市教育委員会では、過去に事故を未然に防ぐためのマニュアルを策定していました。

このマニュアルには、複数の職員が互いに声を掛け合い、アラームをセットするなどの対策が含まれていました。

しかし、今回の事件ではそのマニュアルが全く機能していなかったことが判明しました。

このため、教育委員会は、学校全体のオペレーションや管理体制を見直す必要性を確信しています。

現行のオペレーションでは、教師が一人で対応することが多いため、不注意による過失が避けられないという意見も出ています。

特に、消防用水の確保が教師の通常業務に含まれているかどうか、また、業務の計画がどのように立てられているかについての見直しが求められています。

今回の事件を契機に、プール注水の自動管理システムの導入が提案されています。

これは、担当者の業務負担を軽減し、同様のミスを防ぐための一歩となるでしょう。

さらに、教職員の業務範囲の明確化、職場環境の改善も急務とされています。

この一件が示唆するように、構造的な問題を解決するためには、システム全体の見直しが必要です。

教育現場の職員が負担なく働ける環境を整えることで、再発防止が期待されます。

3. 設備投資による注水管理の自動化

教師のミスによる水道水の大量流出事故は、今後の学校運営において考慮しなければならない重要な事例となりました。

このようなヒューマンエラーを防ぐための有効な手段の一つに、注水管理の自動化が挙げられます。

自動化により、時間を設定し忘れたり止水を忘れたりすることがなくなり、人的ミスを削減することができます。

また、自動化は業務の効率化にも寄与し、教師が本来の職務である教育に専念できる時間を確保することが可能となります。

しかし、設備投資には一定のコストが伴うため、まずはその必要性を明確にし、関係者に理解を求めることが重要です。

特に予算が限られている中で、どのように財源を確保し、適切に分配するかが問われます。

自治体や教育機関は、資金確保のために国や地域の助成金を活用したり、クラウドファンディングなど新しい資金調達方法を検討する必要があります。

また、設備投資に対する抵抗感を克服する一歩として、注水管理の自動化がどのような具体的な利点をもたらすのかを明確に伝えることが必要です。

例えば、他の学校での成功事例を紹介したり、導入後の効果をデータで示したりすることで、関係者の理解を深めてもらうことができます。

結果として、学校運営の効率化が進むことは、教師や生徒にとってもプラスの影響をもたらすでしょう。

4. 損害賠償の見送りの理由

神奈川県の川崎市にある市立有馬小学校で、教師による過失が原因で水道水が大量に流出する事故が発生しました。

事故は消防用水を確保するためにプールへの注水を開始したことが発端です。

この注水作業を行った教師は、退勤前に注水を止めるべきでしたが、他の業務に追われて注水を止めることを忘れてしまいました。

その結果、約15時間にもわたって水が流れっぱなしとなり、約14万円の損害が生じました。

この事故の責任は、有馬小学校の校長や担当教師にあると川崎市教育委員会は判断しましたが、今回の損害に対する賠償請求は行わないと決定しました。

これは、過失は明らかであるものの、個人に対する責任追及よりも教育現場全体としての改善を重視するためです。

教育委員会は既に職員同士で声を掛け合い、アラームをセットするなどの予防策を講じていたものの、今回そのマニュアルが機能しなかったことを重く受け止めています。

新たに、注水管理の自動化を進め、職務範囲が明確になるよう職場環境を見直す方針を示しました。

ただし、再発防止策としてこのようなミスを未然に防ぐための新しい体制を組むことが急務です。

賠償請求を行わない決定は、損害額以上に大切なことがあると考えるからこその判断です。

今後も川崎市教育委員会は、教育現場でのシステム改善に努めていくことでしょう。

最後に

教師のミスが引き金となった川崎市での水道水流出事件を背景に、教育現場のオペレーションの見直しが急務となっています。

今回の事故では、担当教師がプールの注水を止め忘れたことで、約15時間にわたり大量の水が無駄に流れました。この事件が教えてくれるのは、一人一人の注意力に依存するシステムの脆弱性です。

現行のオペレーションでは、個々の教師の負担が増しており、効果的な教育活動のためには、複数の職員で業務を確認し合う仕組みが重要です。

一方、コミュニケーションの欠如も事故の一因として考えられます。

小学校内での業務は常に多忙を極めますが、声掛けやアラームによる確認を徹底することで、同様の事故を未然に防ぐことが可能です。

教育委員会は既にマニュアルを策定していたものの、現実の忙しさに流され、実行されていなかったことも判明しました。

ここでは、責任問題を追及するだけでなく、実際に機能するシステムへと改善することが重要なステップとなります。

また、さらに根本的な改善策として注水管理業務の自動化が考えられます。

特に、教師が日常業務から外れた作業を担う機会を減らし、本来の教育活動に集中できる環境を整えることが、長期的な解決策となります。

このような設備投資が進むことで、校務の範疇を越えた作業によるリスクを軽減し、学校全体の安全性と業務効率を向上させることができます。