|

ファスナー合流は本当に渋滞を減らすことができるのか? 日本で浸透しない3つの理由と実証効果 インターチェンジやジャンクション、サービスエリア&パーキングエリアなどから高速道路の本線に合流する箇所では、渋滞が発生しやすくなります。このような… (出典:ベストカーWeb) |

1. 渋滞の主な原因と合流地点の問題

特に混雑時には、これらの場所での交通流がスムーズでないことが一因となっており、合流地点での効率的な車の流れが求められます。

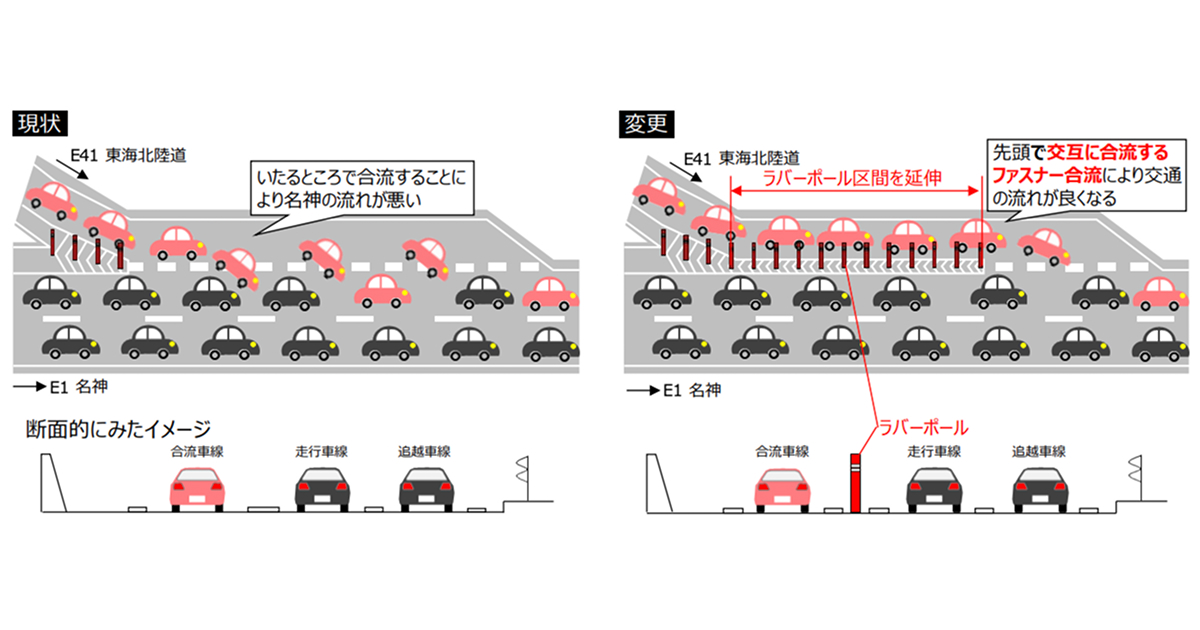

これに対して「ファスナー合流」、または「ジッパー合流」と呼ばれる手法が注目されています。この方法では、合流ポイントで左右のレーンから交互に1台ずつ車両を進行させることで、渋滞を解消しようというものです。

海外、特に米国やヨーロッパで広く取り入れられてきたこの合流法は、日本でもその有効性が徐々に認識され始めています。

事実、NEXCO中日本の調査では、合流地点にラバーポールを設置し、加速車線を最大限に活用することで渋滞による影響を約30%低減できたと報告されています。

さらに、この方法では平均通過時間の短縮も確認されており、科学的にもそのメリットが実証されています。

アメリカの試験事例でも、同様の方法で渋滞が40%削減されたことが確認されており、日本の渋滞の改善にも大きな可能性を秘めています。

ただ、日本ではファスナー合流が完全に浸透していないのが現状です。

これには複数の理由が存在します。

まず、多くの日本のドライバーは、加速車線を最後まで使用して合流することに対して「割り込み」を感じており、早めに車線変更を行う傾向があります。

この行動が結果として合流直前での流れを阻害しています。

また、交通マナーやルールへの理解不足も挙げられます。

教習所や運転免許更新時にファスナー合流の方法が十分指導されていないため、多くのドライバーがこの方法を実践できていません。

そして、譲り合いが行われないという点も問題です。

一部のドライバーは車列に合流する車に道を譲らず、結果としてスムーズな合流が行われず渋滞が悪化する例も少なくありません。

日本では元来、譲り合いの精神が根付いていると言われますが、運転中の車内ではこうした気持ちが薄れがちです。

しかし、ファスナー合流は渋滞解消に効果を発揮することが実証されているため、その合理性を理解し、積極的に取り入れていくことが非常に重要です。

行政や道路管理者は、ルールの徹底に加えて、インフラの整備を進める必要があります。

具体的には、ラバーポールや路面ペイントを利用して、合流位置を明確化することが試みられています。

これにより、日本特有の交通渋滞を緩和し、多くのドライバーに対するストレスを軽減できることが期待されています。

2. ファスナー合流とは何か?

日本の交通渋滞問題は、特に高速道路の合流地点での混雑が原因となることが多いです。この問題を解決する方法として注目されているのが、ファスナー合流という手法です。ファスナー合流とは、合流地点で左右の車線から交互に1台ずつ車を合流させる方法で、米国やヨーロッパでは一般的に採用されています。この手法は、スムーズな交通の流れを確保し、渋滞を緩和するのに非常に効果的です。

NEXCO中日本が実施した調査によると、合流地点にラバーポールを設置し、加速車線を十分に活用することで、前年と比較して渋滞による損失時間が約3割減少し、平均通過時間も改善されたという結果が報告されています。さらに、米国で行われた試験でも、ファスナー合流により渋滞が40%短縮されたというデータがあり、その効果が科学的に証明されています。

しかし、日本ではこの方法が未だに浸透していません。その理由として、日本の多くのドライバーが、加速車線を最後まで使用することを『割り込み』と誤解し、早めに車線変更してしまうことが挙げられます。このため、合流前にスムーズな流れが滞ることがあります。また、交通教育の不足も一因です。ファスナー合流に関する具体的な知識を持つドライバーはまだ少数ですし、免許更新時の講習でもあまり触れられていません。加えて、一部のドライバーが譲らないことで、合流する車が流れに乗れず、渋滞が悪化するという事態も見られます。

ファスナー合流は、合流時の速度差を最小限に抑え、ブレーキの回数を減らすことで全体の交通流を改善する効果があります。特に、混雑する時間帯や観光地付近での渋滞緩和に役立つとされています。近年、合流地点を明確にするためにラバーポールや路面ペイントによるインフラ整備が進められており、こうした環境整備がファスナー合流の普及に寄与すると考えられます。

道路上では譲り合いの精神が発揮されにくいと指摘されていますが、ファスナー合流を意識的に取り入れることで、渋滞を約3割減少させ、合流時のストレスを減らすことが可能です。行政と道路関連企業が協力してルールの徹底やインフラ整備を進めることが、日本におけるファスナー合流の普及にとって不可欠です。

3. 日本におけるファスナー合流の課題

しかし、日本特有の課題がファスナー合流の普及を阻んでいます。まず一つ目の課題は、多くのドライバーが加速車線を最後まで使うことに抵抗を感じる点です。

多くのドライバーはこれを割り込みと見なしてしまい、早めに車線変更を行うため、結果として合流地点で交通の流れが滞ることがあります。

次に、交通マナーやルールに関する教育の不足があります。

日本の教習所や免許更新の講習では、ファスナー合流の具体的な方法が十分に教えられていません。

そのため、多くのドライバーがこの有効な手法を知らずに運転しています。

さらに、譲り合いの文化が道路上で十分に発揮されていないことも問題です。

普段の生活では譲り合いの精神を持っている日本人でも、実際の運転時にはそれを活かすことができず、合流時にスムーズに車列に入れないことが渋滞を引き起こしています。

ファスナー合流を効果的に導入するためには、これらの課題を解決する必要があります。

具体的には、行政と道路会社が協力して教育を強化し、加速車線の使用を奨励するキャンペーンを展開することが考えられます。

また、ラバーポールの設置や路面ペイントによるインフラの整備も、この手法の浸透に向けた重要なステップとなるでしょう。

最終的には、日本のドライバーがファスナー合流のメリットを理解し、普段の運転に取り入れることで、交通の円滑化に大いに寄与することが期待されます。

ファスナー合流の普及が進むことで、日本の高速道路での渋滞問題解決の糸口が見えてくるかもしれません。

4. 効果的なファスナー合流の実践方法

この方法は、合流地点において左右の車線から交互に車を入れることで、スムーズな交通流を保つことを目的としています。特にインターチェンジやジャンクション、サービスエリアから高速道路に合流する際に効果を発揮します。

しかしながら、日本での普及にはまだ課題があります。

まず、日本のドライバーの中には、加速車線を最後まで利用することにためらいを感じる人が多く、早期の車線変更が行われがちです。

これにより合流地点手前での滞流が悪化します。

また、交通ルールやマナーの教育が不十分であるため、ファスナー合流の具体的な方法を知らないケースも多く見受けられます。

さらに、一部のドライバーによる「譲らない」行為が渋滞を悪化させています。

日本では道路上での譲り合いが少なく、これがファスナー合流の妨げとなっています。

しかし正しい方法でファスナー合流を実践することにより、速度差が縮まり、ブレーキの使用が減ることから、後方の交通流がスムーズになり、渋滞の緩和が期待されます。

特に混雑が予想される時間帯や観光地周辺での渋滞解消に効果があります。

ラバーポールや路面ペイントによる合流地点の明確化も進んでおり、インフラ整備を通じてファスナー合流の普及が期待されています。

道路インフラの整備が進むにつれ、多くのドライバーがこの方法を理解し、実践することが重要です。

行政や道路会社はルール徹底とインフラの整備に努めており、ドライバー間の意識改革が今後の課題となっています。

顔が見えない道路上でも日常持っている譲り合いの精神を発揮し、合理的な交通の流れに貢献するために、ファスナー合流の有効性を認識し、普及を目指すべきです。

5. 日本人の譲り合い精神と今後の課題

インターチェンジやジャンクション、サービスエリア、パーキングエリアなどから高速道路に合流する際、渋滞が起きやすいポイントです。このような合流地点でのスムーズな対応不足が、日本の交通渋滞の原因の一つとされています。そこで提案されているのが「ファスナー合流」という手法です。

ファスナー合流は、左右の車線から交互に1台ずつ車を合流させる方法で、特に米国やヨーロッパでは一般的な方法です。NEXCO中日本の研究によると、ラバーポールを設置し加速車線を先頭まで延ばしたところ、渋滞による損失時間が約3割減少し、平均通過時間が短縮されることが確認されました。また、米国での試験でも渋滞が40%短縮されたという事例が科学的に確認されています。

しかし、日本ではファスナー合流がまだ浸透していないのが現状です。その理由として、日本の多くのドライバーが加速車線を使い切ることを「割り込み」と感じて早期に車線変更を行う傾向があるため、結果的に合流部手前で流れが滞ってしまうことが挙げられます。

また、交通マナーやルールの教育が不十分であることや、一部のドライバーが譲らないために合流側がスムーズに車列に入れず、渋滞が悪化するという問題もあります。このように、日本ではまだ道路上で「譲り合いの文化」が十分に発揮されていません。

ファスナー合流を正しく実行することで、合流時の速度差を減らし、ブレーキ使用回数を減らすことができ、結果として後続の交通流全体に良い影響を与えるとされています。特に混雑時間帯や観光地付近での渋滞緩和に効果的です。近年ではラバーポールや路面ペイントなどで、合流位置を明確化するインフラ整備が進んでおり、これによりファスナー合流の実施が促進されると考えられます。

日本人は普段、譲り合いの精神を持っていますが、道路上ではこれが発揮されにくいとされています。それでも、ファスナー合流が導入されれば、渋滞を約3割減少させることが期待されており、その合理性を理解し意識的に実践することで、合流時のストレスを減少させ、交通の円滑化に貢献すると期待されています。今後は行政と道路会社が協力して、ルールを徹底しインフラを整備することが課題となっています。

最後に

ファスナー合流は、交通の流れを円滑にするための有効な手法として注目されています。特に日本においては、これを広く理解し実践していくことが求められます。インターチェンジやジャンクションなどの合流地点での渋滞は、都市生活者の日常生活に影響を与えるだけでなく、経済活動にも影響を及ぼしています。一方で、米国やヨーロッパではこの手法が一般的に採用されており、効果が実証されています。

日本でも、NEXCO中日本が行った検証によって、ファスナー合流を導入することで渋滞による損失時間を約3割減少させる成果が見られています。ただし、普及のためには運転者の意識改革が不可欠です。多くの日本のドライバーは、加速車線を最後まで使用することを今でもまだ「割り込み」のように捉えてしまいます。このような誤解を解消し、正しい交通マナーを広めるための教育が必要です。\n

さらに、道路インフラの改善も重要です。ラバーポールや路面ペイントのような視覚的なガイドが、ドライバーにとって分かりやすいサポートを提供し、合流ポイントを明示することは、ファスナー合流の成功に寄与します。また、行政と道路会社の連携によるルールの徹底も求められます。顔が見えない車内では譲り合いの精神が希薄になることも指摘されていますが、効率的かつ円滑な交通を実現するために、ファスナー合流の実践が不可欠です。これにより、日本全体の交通渋滞の緩和を図り、より快適な移動環境を築くための第一歩となるでしょう。