|

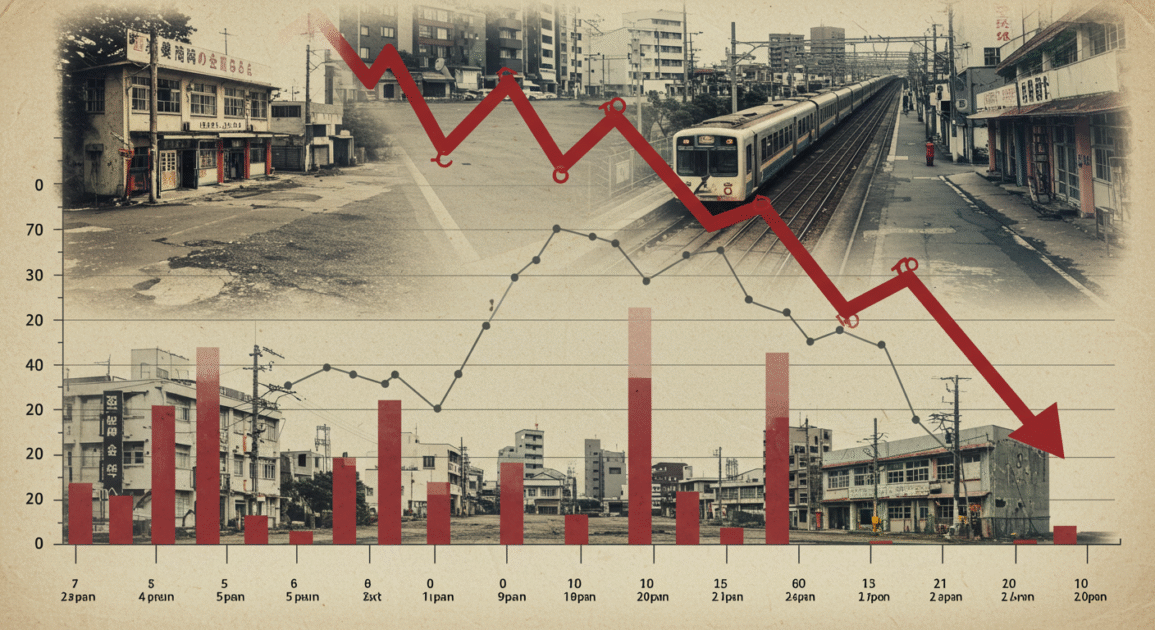

日本人、過去最大90万人減 1億2千万人割れ間近 総務省が6日発表した1月1日時点の人口動態調査によると、日本人の人口は1億2065万3227人で、前年より約90万8千人(0.75%)減少した。減… (出典:共同通信) |

1. 日本の人口減少の現状

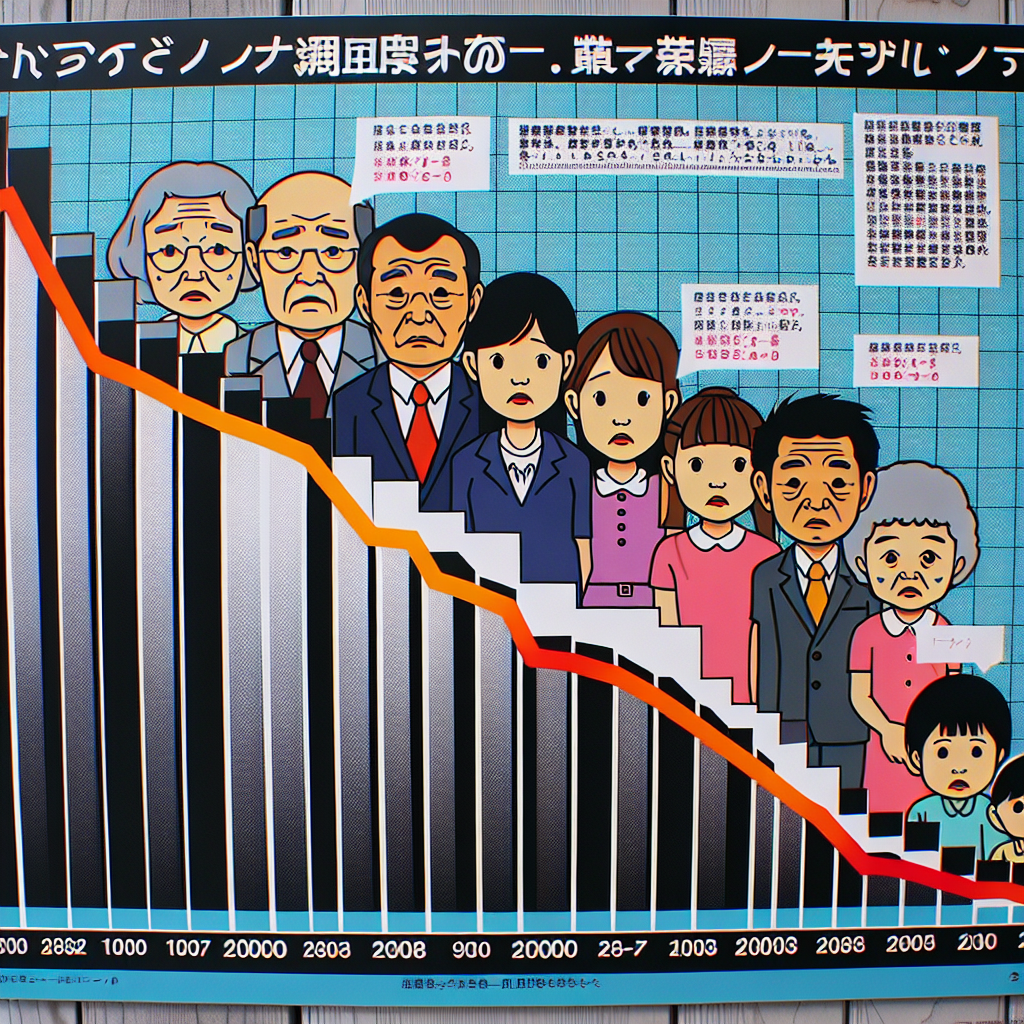

この減少数と減少率は、調査が始まった1968年以来最大となり、47の都道府県中46、つまり日本全国の大半で人口が減少しています。

ただし、東京都のみ人口が増加しており、都市への人口流入が依然として続いていることを示しています。

特に秋田県での1.91%の減少が顕著で、地方における人口減少の深刻さを物語っています。

この減少は、日本社会における少子高齢化という大きな問題を反映しています。

将来的には2026年には日本の総人口が1億2千万人を下回るとの予測もあります。

したがって、人口減少に対応する政策の必要性はますます高まっています。

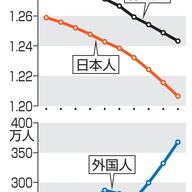

2. 外国人の増加とその重要性

こうした外国人の増加は、特に労働市場においてその重要性を増しています。少子化と人口減少が進行する中、日本の労働力不足は深刻な社会問題となっており、外国人労働者の確保が日本経済の継続的な成長を支える鍵となっています。外国人の流入は地域社会に活力を与え、多様な視点を取り入れることで、新しい文化やビジネスの創出にもつながっているのです。

しかし、外国人の受け入れに関しては、いくつかの課題も存在します。どのような技能や専門性を持つ外国人を受け入れるべきなのかという選択は、単なる経済的な判断だけでなく、社会全体の持続可能性を視野に入れた議論が必要です。また、不法滞在者の増加に対する対策も重要であり、この問題を解決するための法整備や継続的な監視体制が求められています。

さらには、外国人を迎え入れる地域コミュニティの準備も必要不可欠です。言語や文化の壁を乗り越えるためのサポート体制の確立や、外国人と地域住民が共に生活するためのプログラムの実施など、多様性を受け入れる姿勢がコミュニティ全体に必要とされています。これらの取り組みを通じて、日本はより多様で包括的な社会を実現することが可能となるでしょう。

総じて、外国人の増加は日本の未来にとって多くの可能性を秘めた重要な要素です。しかし、その可能性を最大限に活かすためには、国民的な議論を通じて適切な政策を策定し、実行していくことが必要です。

3. 少子化の原因と影響

また、近年では結婚生活そのものが「面倒」と感じられることや、個人のライフスタイルの多様化も少子化を加速させています。結婚せずに自由なライフスタイルを楽しむ選択をする人々が増えていることも、出生率の低下に寄与しています。こうしたライフスタイルの変化は、特に都市部で顕著です。

少子化が進むことによって、社会にはどのような影響が及ぶのでしょうか。まず直面するのが働く人口の減少です。これは将来的に社会保障の負担を支える世代が少なくなることを意味し、年金制度や医療サービスなどが圧迫される可能性があります。そのため、経済成長の鈍化や税収の減少が懸念されます。

さらに、少子化は地域社会の活力の低下を引き起こします。子どもの数が減ることにより、学校や地域の活動が縮小し、ひいては地域全体の衰退につながる危険性があります。特に地方部ではその影響が大きく、人口減少が地域の存続を脅かす要因にもなり得るのです。

このように、少子化の原因と影響は多岐にわたります。しかし、この現状を変える鍵は、経済的な支援だけにとどまらず、結婚や子育てをしやすい社会環境を整えることだと考えます。柔軟な働き方や地域活動への支援など、総合的な対策が必要です。これらの対策を講じることで、少子化問題に立ち向かい、持続可能な社会の実現に向けた一歩を踏み出すことができるでしょう。

4. 人口減少に対応する制度設計

まず、一つの解決策は、働き方の改革を進めることです。労働力人口の減少が予想される中で、企業はフレキシブルな労働環境を提供することが求められます。リモートワークや育児・介護休暇の充実、また女性や高齢者の労働力参入を促進するための支援策も重要です。

次に、移民政策の見直しも考慮すべきです。日本は外国人労働者の受け入れを増やすことで、労働市場を補填し、社会の活力を維持することができます。ただし、どの程度外国人を受け入れるか、多様性をどう実現するかについては、慎重に議論する必要があります。移民の社会適応支援も同時に進めるべきです。

さらに、子供を産み育てやすい環境の整備も不可欠です。具体的には、経済的支援の拡充、子育てサポートの強化、教育制度の改良など、多岐にわたる対策が求められます。特に、若い世代が安心して結婚し、子育てができるよう、所得の向上と雇用の安定が重要です。

これらの制度設計は、多産少死から少産多死への移行を迎えた日本の人口動態を考慮したものであり、今後の社会を支えるための鍵となります。少子高齢化を課題として受け入れ、全ての世代が協力して持続可能な社会を築くために必要な施策の検討が急がれます。

5. 最後に

しかし、人口減少は日本に特有の問題ではなく、世界の先進国が共有する課題でもあります。日本の労働市場では、一方で外国人労働者が重要な役割を果たし始めており、過去最大の増加を見せています。この流れを受けて、外国人労働者の受け入れや多様性の尊重といった新たな動きが進んでいますが、これにも慎重な議論が必要です。

また、出生率の低下は、経済的要因や社会構造の変化と深く関わっており、子育て支援や職場環境の改善といった総合的な対応が求められています。政府や地方自治体が持続可能な未来像を描くためには、複数のシナリオを考慮に入れた柔軟な政策が必要です。

これらの課題に対し、日本は各層での協力が欠かせません。人口動態から得られるデータを最大限活用し、公的・民間の枠を超えた連携により、持続可能な社会への道を切り開くことが求められています。これにより、未来の世代に対して責任ある選択を続け、社会全体で共に取り組む姿勢が不可欠です。