|

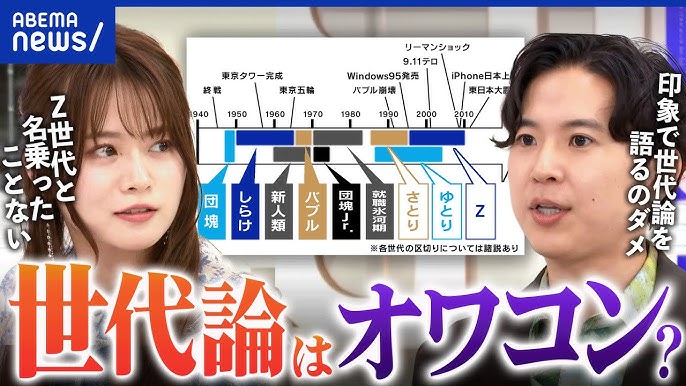

団塊世代〜新人類〜Z世代まで…“〇〇世代”でくくる意義「“自分たちと違う”のラベル貼りでは思考停止」 より細かな“界隈”の時代に? 戦後のベビーブーム(1947〜1949年)による人口が多い層を指す、「団塊世代」。その後も、「新人類」や「バブル」「ゆとり」など様々な世代が生まれ… (出典:ABEMA TIMES) |

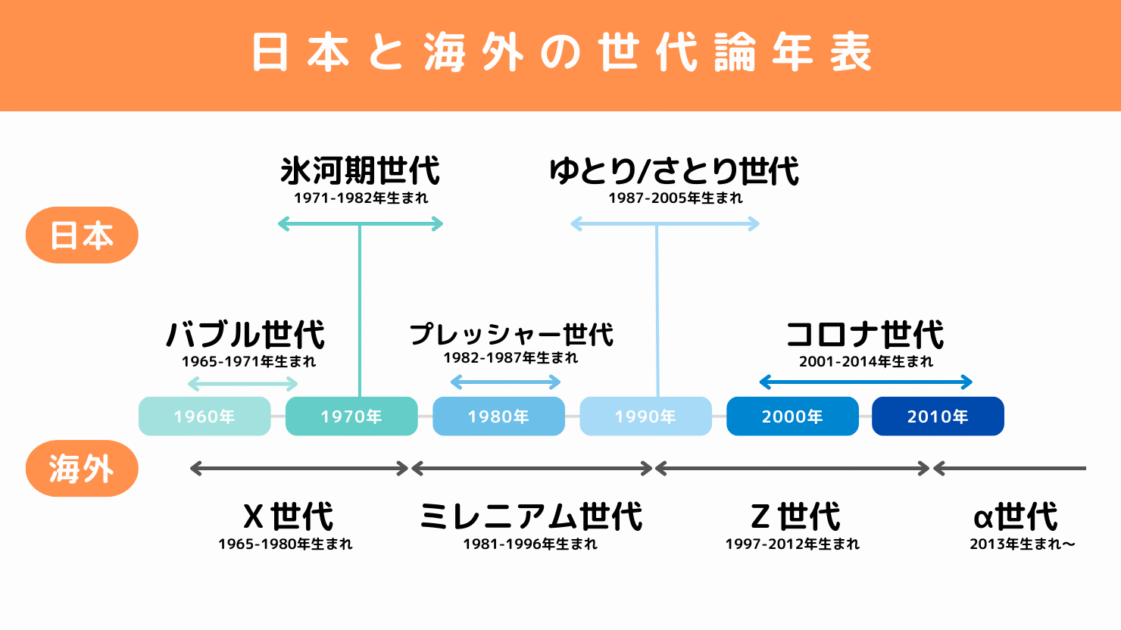

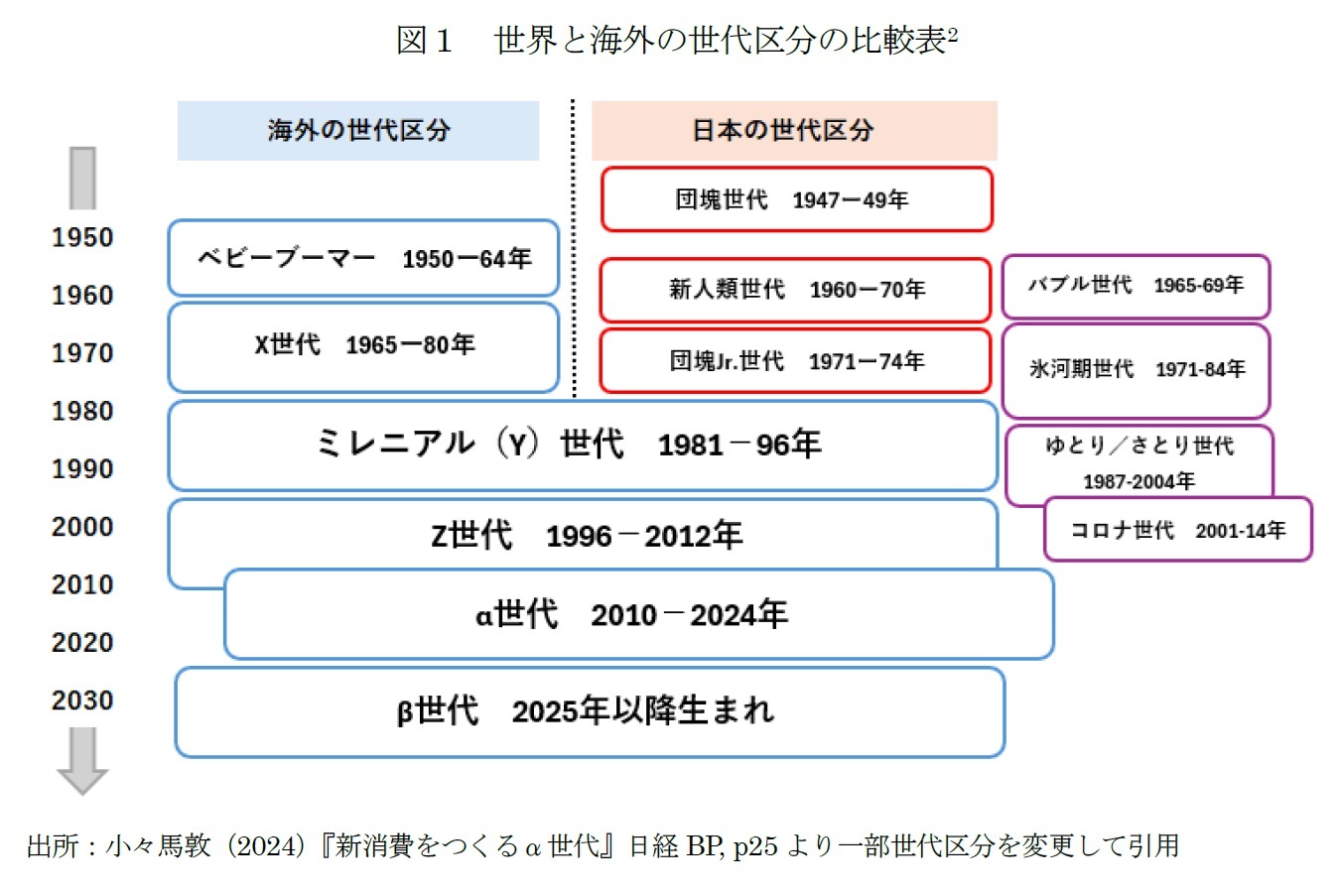

1. 日本の世代を振り返る

団塊世代、新人類、バブル世代、ゆとり世代、そして最新のZ世代まで、それぞれの時代背景と共に形成されたこれらの世代は、異なる特徴を持ちつつも日本社会に深い影響を与えてきました。

特に団塊世代は、戦後の再建期に生まれ、社会全体の成長を引っ張る存在として、日本の経済発展を支えてきました。

この世代が築き上げた価値観は、未だにビジネスや社会の根底に見られることがあります。

一方で、Z世代は、新しいテクノロジーの普及とともに育ったデジタルネイティブとして、独自のライフスタイルを形成しています。

しかし、これまでの世代区分がしばしばステレオタイプな見方に陥りがちなことも事実です。

各世代の共通点を示すことは確かにある程度の理解を助けますが、それにとどまらず個々の多様性を認識する必要があります。

世代を超えて共通する課題を乗り越えるためには、単なる世代という枠組みを超え、個人の特性や背景に目を向けることが求められています。

特に、Z世代に関しては決めつけがちなレッテルを外し、彼らが持つ新しい視点と価値観を理解することが重要です。

これにより、より豊かで多様性に富んだ社会を築くことができるでしょう。

2. 世代論に対する二つの視点

その中でも特徴的なものとして、1947年から1949年の間に生まれた「団塊世代」や、「新人類」、「バブル世代」、「ゆとり世代」などがあります。

そして、1990年代半ばから2010年代初頭に生まれた「Z世代」は、デジタルネイティブとして現代において注目を集めています。

しかし、世代を区切るという考え方については、常に意見が割れています。

人材研究所の人事コンサルタントである安藤健氏は、世代を基準に考えることに意義があると述べています。

共通の経験がその世代の価値観に影響を与えるとし、これに基づいて人材育成を行うことが可能であると考えています。

一方で、森浩昭氏はこうしたアプローチに懐疑的です。

マーケティングの観点から彼は世代論を単に消費者を型にはめる手法に過ぎないとし、自分たちの違いを測るためのものではないと批判しています。

この二つの視点には、世代をどう捉え、活用するかという議論が隠れています。

一方では、ある世代の共通点を理解することが組織や教育の場において役立つとする見方、もう一方では、個人の特性を無視した安易なラベリングを避けるべきとの見解があります。

特にZ世代の当事者たちは、彼らを一括りにされることに不満を抱くことが多く、実際のところ世代の中には多様な個々の背景や価値観があることを主張しています。

これらの異なる視点を考慮した上で重要なのは、単に世代を分類するだけでなく、その背景にある個々の価値観や経験に目を向けることです。

それぞれの世代に共通する経験はありますが、それ以上に個々の環境や経済状況、家庭の事情によって形成された価値観が存在します。

こうした個々の特性を考慮しつつ、世代論を深めていくことが、より良い社会理解や人材育成につながることでしょう。

3. 世代よりも重要な個別性

また、世代よりも個別性が重要であるという考え方は、世代を超えた人々の相互理解を促進する上でも有効です。例えば、安藤氏が指摘するように、Z世代の場合、SNSを活用する際の特性が個々の価値観を大きく形作っています。こうした背景を理解すれば、単に「Z世代」と一括りにするだけでなく、一人一人の特性を認識することが可能です。

現在では、「界隈」という言葉が示すように、より個人の好みに注目が集まってきています。SNSを通じて似た価値観を共有する個人同士が繋がり、特定のグループを作り上げる現象が見られます。しかし、このような流れが進むと他者への関心が薄れ、周囲と断絶するリスクも考えられます。

日本の未来を考える際には、世代という枠組みにとらわれず、多様な背景に目を向け、個々の個性を尊重する姿勢が求められます。それこそが、共通点と多様性のバランスを取る鍵となるでしょう。

4. 新たな切り口「界隈」

一方で、この「界隈」の隆盛には懸念も伴います。共通の趣味を持つ人々が集まることで、同じ趣向を持たない他者への関心が薄れてしまう恐れがあります。つまり、「界隈」に所属することにより、より狭い視野で物事を捉える可能性があるのです。従来の世代論では世代ごとの共通点に焦点が当てられましたが、「界隈」では共通の趣味やテーマが重視され、それゆえに異なる界隈の人々への理解が不足することにもなりかねないのです。

それでも、「界隈」が生むコミュニティには多くの可能性が秘められています。異なる文化や価値観が交錯する中で育まれる多様性は、個々の価値観を広げ、新たな視点を持つ契機となるでしょう。重要なのは、興味や関心を共有する場としての「界隈」を活用しつつ、そこに留まるのではなく、他のコミュニティとも積極的に交流を図る姿勢です。このようなバランスを取ることで、個々の成長と社会的な理解が深まることが期待されます。

まとめると、SNSを基盤とした「界隈」の登場は、世代を超えた新たなつながりを生むと同時に、他者への興味の希薄化という課題も提起しています。人々がそれぞれの興味を尊重しながら、多様な「界隈」と交わりを持ち、広い視野を持つための意識が求められます。

5. まとめ

世代論とは、特定の時代に生まれた人々の共通点や異なる点を、何らかの基準でグループ分けして考える方法です。

しかし、これが万能な解釈法ではないことを忘れてはいけません。

一方で、世代論によって得られる知識は、時に有用であるとともに誤解を招く可能性もあるという複雑さを孕んでいます。

共通する価値観や生活様式がある一方で、同一世代内でも多様性が存在します。

特に日本においては、戦後から続く急速な経済成長と技術革新が世代間の価値観に大きな影響を及ぼしてきました。

たとえば、「団塊世代」は戦後の復興期に青春期を過ごし、社会の隆盛期を支えてきました。

これに対し、「バブル世代」は日本経済の絶頂期を経験しましたが、その後のバブル崩壊により厳しい現実にも直面しています。

一方、「Z世代」は、デジタルネイティブとしての強みを持ちつつも、社会の多様化と複雑化に向き合う時代に生きています。

彼らが直面するこれからの課題は、持続可能性、デジタル化、グローバル化といった大きなテーマであり、多様性をどのように認識し行動に移すかが問われています。

まずは世代という枠組みの限界を認識し、ステレオタイプにとらわれずに、一人ひとりの背景や価値観を理解する姿勢を持つことが求められます。

特に、日本社会がこれから直面する人口減少や多様化する価値観の中で、柔軟な対応が可能な政策や教育が求められています。

世代間の違いを生かしつつ、共通の目標を持ちながら協力できる社会づくりが重要です。

最後に、世代論をツールとして活用しつつも、その場面に応じて柔軟に応じることが、未来を見据えた賢明な選択となるでしょう。