|

「すき家」牛丼並盛り480円→450円に 9月4日から36商品10円~40円値下げ 2014年以来11年ぶり …牛丼チェーンの「すき家」は、来月4日から牛丼の並盛りを30円値下げすると発表しました。値下げは11年ぶりです。 「すき家」は来月4日から、牛丼など3… (出典:TBS NEWS DIG Powered by JNN) |

1. 価格引き下げの意図と背景

来月4日から牛丼並盛りの価格を30円値下げするという決断です。

このニュースは、業界に衝撃を与え、すき家にとってもかなり重要な戦略的変更となります。

値下げの背景には、過去の異物混入事件後の客足減少があるとされています。

実際、すき家の店舗全体では、4月から7月にかけて連続して客数がマイナスを記録しており、早急な対策が必要とされていました。

この状況を打開するため、すき家は価格引き下げに踏み切ったのです。

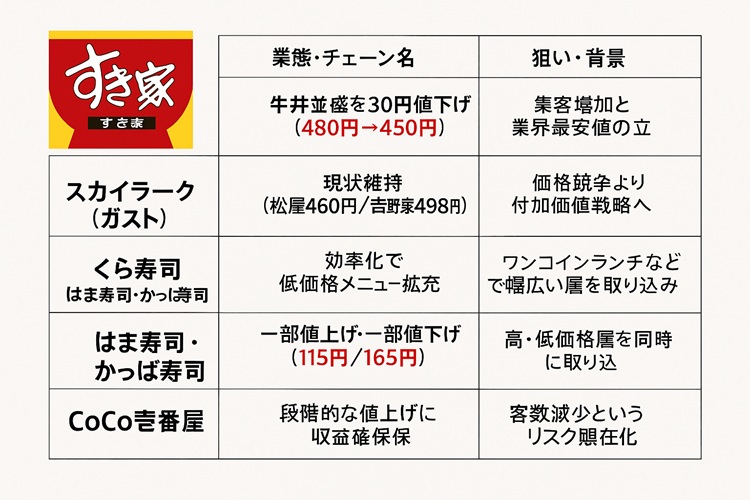

競合他社も影響を受けている中で、特に、松屋フーズがとんかつチェーン「松のや」の人気を背景に顧客数を増やしていることも、すき家の戦略に影響を与えています。

価格の引き下げは単なる価格競争以上の意味を持ち、すき家は顧客の信頼回復を目指しています。

今の経済状況下でのリスクを考慮しつつも、再度顧客を呼び戻すことを期待しています。

飲食店の売上を考慮する際、客単価と客数、そして回転率が重要な要素となります。

値下げによって客数の増加が期待され、さらには回転率の向上につながる見込みです。

また、他のチェーンが値上げを余儀なくされる中でのこの値引きは、すき家の価格競争力を再び評価するためのものでもあります。

値下げ幅が大きくないため、今後の客数への影響は焦点となりますが、企業努力としての物価高への対応が庶民の味方として評価されるかもしれません。

加えて、食の安全性や社会的影響への懸念が付きまといますが、企業として透明性を維持し顧客の不安を払拭することが求められます。

多くの飲食店関係者や消費者の注目を集めるこの値下げが今後どう展開するのか、その効果が注目されています。

2. 客足減少の影響と理由

しかし、近年、すき家はかつての活気を取り戻すために新たな戦略を模索しています。

過去には異物混入事件が発生し、この影響で顧客は減少の一途を辿りました。

この事件はすき家のイメージに大きな影を落とし、その後のビジネスにも直接的な打撃を与えました。

特に4月から7月にかけては、前年同月比で客数が連続してマイナスを記録しています。

これは異物混入の報道が影響を及ぼした結果であり、また、消費者の間での安全面への不安も一因と考えられています。

異物混入問題は多くの報道機関に取り上げられ、すき家が信頼を失うきっかけとなりました。

さらに、競合他社の動向も無視できない要因であり、例えば松屋フーズは「松のや」との連携により強固な顧客基盤を築いています。

これにより、すき家は市場での立ち位置を再考し、価格戦略においても再び存在感を示す必要に迫られました。

価格の引き下げは、顧客に再び選ばれるための一手であり、すき家の意図は明確です。

それは、再び信頼を回復し、長期間にわたって支持されるブランドとなることです。

この11年ぶりの価格引き下げが、すき家の客足をどのように変化させるのか注目されるところです。

また、今回の動きが消費者に対してどれほどの影響を与えるのか、そして企業がこの状況をどう乗り越えていくのか、今後の展開が期待されます。

結果として、すき家がどのように顧客の信頼を取り戻すかが重要な焦点となるでしょう。

3. 松屋フーズとの競争

この動きの背景には、競合他社である松屋フーズの存在があります。

松屋フーズは、特にとんかつチェーンである「松のや」を通じて顧客数を順調に増やしており、この成功例がすき家の新たな価格戦略に影響を与えました。

すき家にとって、単なる価格競争を超えた信頼回復が重要であり、この点で松屋フーズの成長をどう捉えるかは大きな課題です。

現代の消費者は、価格だけでなくその背後にある付加価値や企業姿勢を重視するようになってきています。

すき家は今回の値下げを通じて、消費者に対する信頼を取り戻し、価格競争以上の価値を提供することを目指しています。

4. 値下げによる期待される効果

この値下げは、単なる価格競争を超えた重要な戦略的変更であると考えられています。

4月から7月までの間に店舗の客数が減少し続けたことを受け、この動きは顧客を再び店舗に足を運ばせるための手段とされています。

特に松屋フーズが成功した背景を考慮に入れての判断とみられます。

すき家がこの値下げを実施することにより、客数の増加と回転率の向上が期待されています。

客単価が料金に影響を与える中で、すき家の積極的な価格戦略は、顧客にとっての魅力を増すことでしょう。

また、他のチェーンが値上げを余儀なくされる状況下で、すき家が逆に値下げを行うことで、価格面での競争力を再評価する機会となります。

今回の決定が庶民の味方としての信頼を取り戻すきっかけとなり、再び消費者からの支持を得る方向へ進むことが期待されています。

しかしながら、食の安全性や社会的な影響についての懸念は残っており、企業はこの問題にも対応していかなければなりません。

すき家としては、この値下げがプラスの効果を発揮するよう、透明性のある経営を行い続けることが重要です。

今後の動向に注目です。

5. 安全性と透明性の確保の重要性

過去に異物混入事件が発生し、食の安全についての懸念が高まったことを機に、すき家は再発防止策として徹底した品質管理体制の強化を行っています。

具体的には、原材料のトレーサビリティを確保し、全工程の見直しを図ることで、消費者の安心感の向上を追求しています。

このような取り組みは、企業としての透明性を保ち、消費者との信頼関係を築く重要な要素です。

情報の開示を積極的に行い、問題が発生した際には迅速かつ誠実に対応することで、顧客の不安や疑念を払拭します。

また、定期的な社内監査を実施し、内部統制の強化にも努めています。

さらに、すき家は新しい価格戦略のもと、顧客の声を積極的に取り入れる姿勢を見せています。

これは単なる価格競争ではなく、顧客との双方向のコミュニケーションを大切にする姿勢の表れです。

消費者のフィードバックに耳を傾け、商品やサービスの改善に生かすことで、より良い店舗運営を目指しています。

このように、すき家の食の安全性と透明性の確保に向けた取り組みは、単なる危機管理だけでなく、顧客との関係性構築に資する戦略的アプローチです。

これらの対策が吉と出るか、今後も注目していく必要があります。

まとめ

この値下げは、異物混入事件後から続いてきた客足の減少を回復するための重要な施策です。

実際、競合の松屋フーズが顧客数を増やしている状況を受け、すき家も価格引き下げに踏み切りました。

ただの価格競争ではなく、顧客の信頼回復を目指す動きであると言えます。

この値下げが経済状況に応じたリスクを伴いながらも、顧客の豊満を期待する狙いがあります。

飲食業界での成功の鍵となるのは、客単価、客数、そして回転率のバランスです。

この価格戦略により、すき家は客数増加とさらに回転率の向上を目指しています。

他チェーンが値上げを余儀なくされる現状でのこの値引きは、価格面での競争力を再評価させる機会ともなります。

しかし、30円の値下げがどの程度の影響を持つかはまだ未知数で、注目点となります。

また、食の安全性や社会的影響への懸念も無視できません。

これらの声に応えつつ、企業としての透明性を維持することで、すき家は信頼を取り戻し、明るい未来を見据えています。

この値下げが庶民の味方として評価されるか、多くの関係者や消費者が注目しています。