|

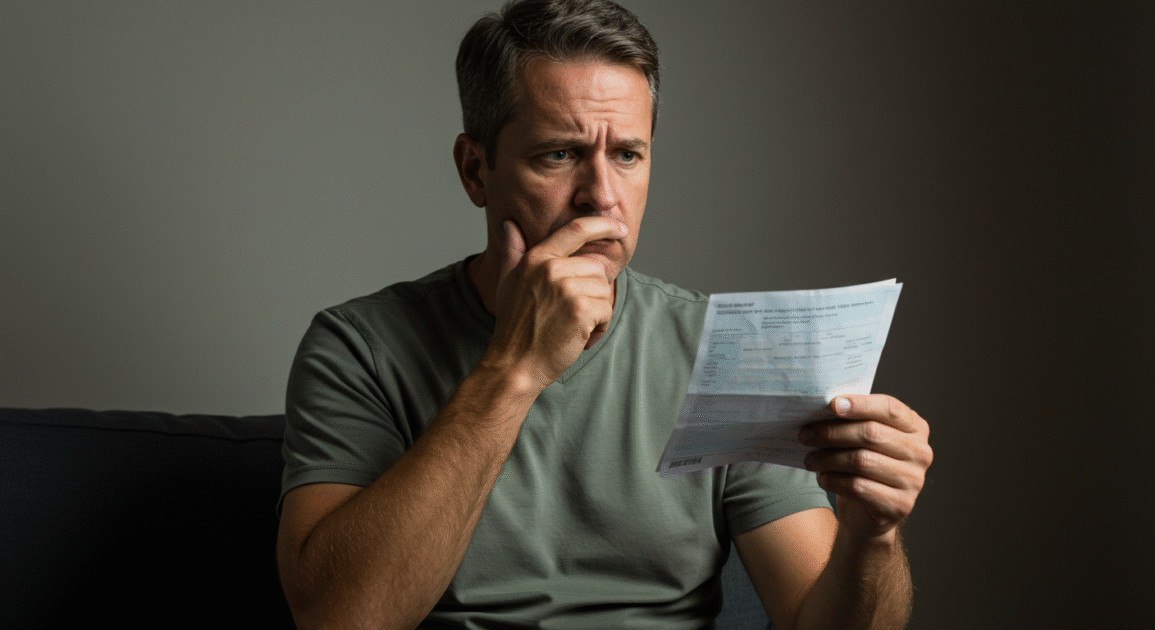

月給アップの代わりに、ボーナス半減!? 賞与の給与化で、モチベーションが“ダダ下がり”も……その深刻なデメリット 人手不足の深刻化に伴い、優秀な人材の確保は企業にとってますます重要な課題に。これを受け、多くの企業が「賃上げ」を行っています。人件費の増加に伴い、… (出典:ITmedia ビジネスオンライン) |

1. 現在の給与制度から見る日本企業の課題

日本社会全体で人手不足が深刻化する中、各企業は人材獲得競争を勝ち抜くことが求められています。しかし、人件費の高騰を考慮した際、最小の投資で最大の効果を上げることが大きな課題となっています。

こうした状況下で、多くの企業が注目しているのが「賞与の給与化」という新しい給与制度です。

この制度は、従来の賞与を月々の給与に組み込むことで、人材の引き留めや企業の競争力向上を狙っています。

日本における給与制度は、依然として多くの企業で「月給制」が主流です。

特に日本の大企業はこの制度を採用しており、安定した給与体系を維持することが従業員の定着に寄与していると言えます。

しかし、月給制の一方で外資系企業は「年俸制」を導入し、成果主義に基づく給与体系で人材を引き付けています。

このように、給与制度は企業の規模や業種によりさまざまな形態を取っており、経済状況やグローバルな競争環境の変化に応じて柔軟に対応する必要があります。

このため、賞与の給与化が試験的に導入され、社員の生活安定や企業イメージの向上を図る例が増えてきています。

日本企業は給与体系の多様化を進めることが求められており、賞与の給与化はその一つの選択肢として注目されています。

2. 賞与給与化とは何か

従来、賞与は業績に応じて変動することがあり、一時的な高額支出や社員のモチベーション高揚のきっかけとして重宝されてきました。しかし、最近では月収が安定することを目的に、賞与を分割して月給に加える方法が注目を集めています。

この制度にはいくつかのメリットがあります。

例えば、月給が上がることで従業員の生活が安定し、企業にとっても人材確保をしやすくなるという利点があります。

また、中途採用の際にも月給の高さは大きな魅力となり得ます。

一方でデメリットも存在します。

賞与の削減により業績連動型の報酬が減り、社員のモチベーションが低下するリスクや、固定費が増加するため企業の経営が圧迫される可能性があります。

それでも、給与を安定させることは、長期的な従業員の満足度向上に寄与し、人材の流動性を高める一助となることが期待されています。

企業にとっての賞与給与化のメリット

企業にとって、賞与を給与の一部に組み込むことは多くのメリットがあります。ここでは、その具体的な効果について考えてみたいと思います。

まず、毎月の月給が増加することで、優秀な人材を獲得しやすくなる点が挙げられます。月給が高い企業は、求職者にとって魅力的であり、多くの優秀な人々が応募してきます。このため、企業はより広い選択肢の中から最高の人材を選ぶことができるようになります。特に、新たな中途採用を意識した場合、月々の安定した収入は非常に重要な要素となります。

さらに、月給の増加は企業のブランド力向上にも寄与します。高い給与水準を掲げることは、企業の経済的安定性や成長力を示すものであり、これは結果として企業の魅力を高め、応募者の数を増やすことに繋がります。企業が社会的に良い評判を持つことは、経営層にとってもプラス要因です。

また、賞与を給与化することで、社員のモチベーションも向上します。毎月の収入が安定し増加することで、社員は生活の不安が減少し、より仕事に専念できるようになります。人材の定着率が向上し、長期的なキャリア形成を企業内で描くことができるようになるため、社員の会社への帰属意識も高まるでしょう。

このように、賞与の給与化は企業にとって、応募者の増加やブランド力の強化、社員のモチベーション向上など多くの利点をもたらす制度といえます。選び抜いた優秀な人材とともに、強い企業体質を築くための有効な手段であると考えられます。

4. 賞与給与化のデメリットとリスク管理

賞与の給与化にはいくつかのデメリットとリスクが存在します。まず、固定費の増大により、企業の運営が硬直化するリスクがあります。賞与を給与に組み込むことで、毎月の人件費が増えるため、経費削減の柔軟性が低下し、経営戦略の変更が難しくなることがあります。特に業績が悪化した場合、固定費が高止まりすることは企業にとって大きな負担となります。

また、社員のパフォーマンスに基づいた柔軟な報酬体系の維持が困難になるという問題もあります。賞与は本来、その年の業績に応じて支給額が決まるものであり、業績に基づくモチベーションの維持につながっています。賞与がなくなることで、社員のパフォーマンスに対する評価が曖昧になり、モチベーションが低下する可能性があります。

さらに、業績に依存した追加報酬に対するインセンティブが減少するリスクも無視できません。毎月の給与に賞与を組み込むことで、社員は業績によって一時的に報酬が増減するインセンティブを感じにくくなります。これにより、社員の目標達成に対する意欲が削がれる可能性があります。

これらのデメリットを考慮し、企業はリスク管理を徹底する必要があります。具体的には、社員の働きぶりを評価する透明性の高い基準を設け、定期的なフィードバックを行うことでモチベーションを維持することが重要です。また、業績連動型のインセンティブ制度を一部残すことで、社員の業績向上を促す働きかけを行うと良いでしょう。

5. 今後の給与改革に向けた展望と対策

そのプロセスを推進する中で、企業は新たな給与体系を検討する必要があります。まず、企業は短期的かつ柔軟な給与体系を通じて、成果を正当に評価できる仕組みを構築する必要があります。

これにより、優秀な人材がより積極的にチャレンジできる環境を整えることができます。

賞与の給与化はその一環として、社員の安定した月々の給与を保証することで、労働者の安心を提供します。

しかし、その導入は単に給与を補正するだけでなく、各社員の貢献度を正確に評価する基準を整えることも求められます。

また、賞与の給与化によるモチベーション低下のリスクを回避するために、企業はインセンティブ制度を細分化し、さまざまな成果に対して適切な報酬を与えることが重要です。

たとえば、短期のプロジェクトや達成度合いを基準にしたボーナスを設けることで、社員の意欲向上を図ります。

さらに、給与改革には従業員との対話を通じた透明性の確保が不可欠です。

変革に対する疑念を払拭するためにも、企業は改革のメリットや意図を明確に説明し、従業員からのフィードバックを積極的に受け入れる姿勢が求められます。

今後の展望として、給与体系の多様化を進める際には、企業文化や業界特性を考慮した制度設計が重要です。

各企業が持続可能で魅力的な職場を創出することは、将来のビジネス成長を支える基盤となります。

人材の流動化が進む中で、企業は柔軟かつ競争力のある給与戦略を立案し、持続的な成長を達成することを目指すべきです。

まとめ

賞与を給与化することは、多くの企業が抱える人材確保の課題を解決できる可能性を秘めており、企業のブランディングにも効果的です。

しかし、一方で業績に応じた柔軟性が失われ、固定費が増加するというデメリットにも目を向ける必要があります。

社員にとっては毎月の手取りが増えるため精神的に安定する一方、ボーナスのような一括支給によるモチベーション向上の機会を失うというトレードオフもあります。

このように、賞与給与化制度を導入する際は、企業と社員双方のメリットとデメリットを慎重に検討し、最適化された制度設計が求められます。

企業は特に、社員のモチベーション低下を避けるための改善策を講じるとともに、制度変更に伴う納得性のある説明を提供することが重要です。

今後、日本の給与体系は、グローバル化や少子高齢化を背景に変化を続けるでしょう。

企業としては、流動性の高い雇用市場に適応した人材戦略が不可欠です。

給与制度の抜本的な見直しは、一時的な対応ではなく、長期的な組織戦略として位置付けるべきです。

持続的な成長を目指すためには、新たな給与制度の導入を通じて魅力的な職場環境を提供し、優秀な人材を引き寄せ、保持することが鍵となります。