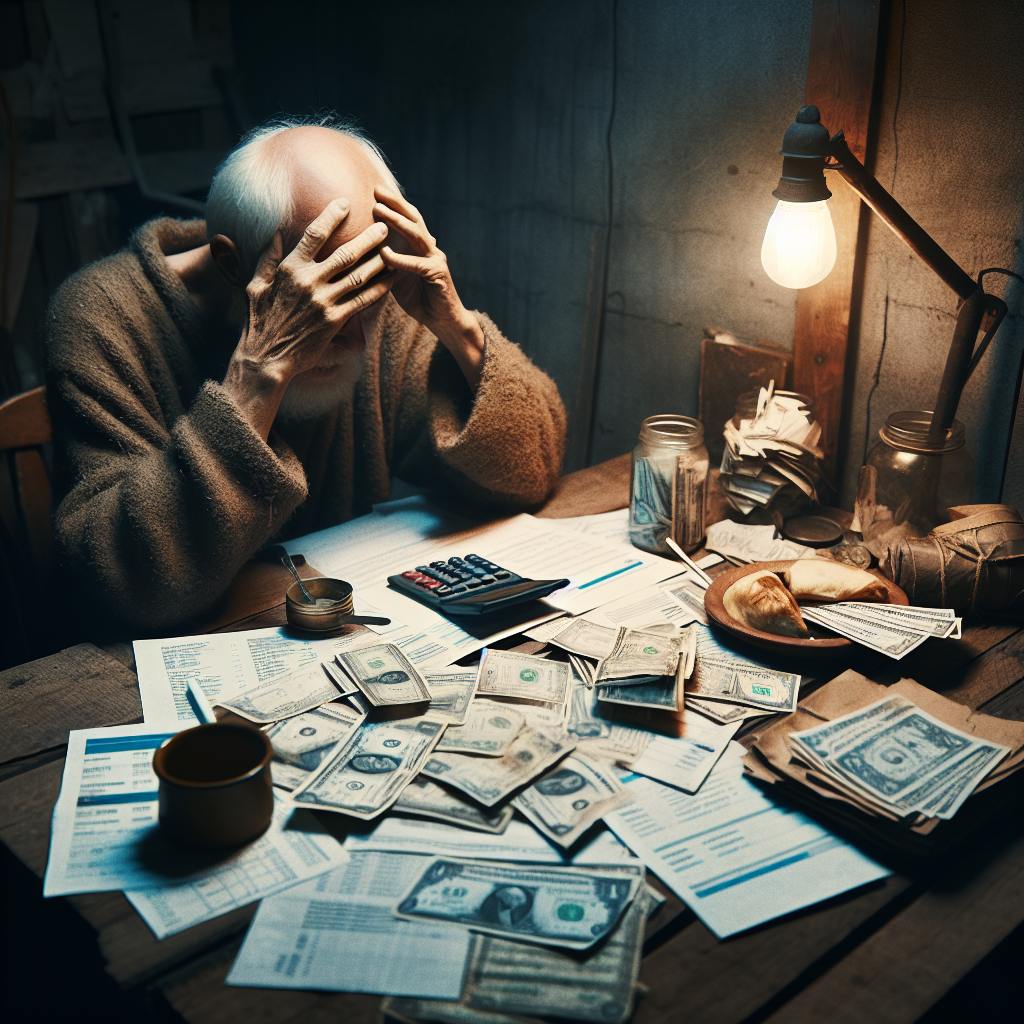

1. 老後の不安と必要な貯蓄額について

調査データによれば、老後にどれほどの生活費が必要かという問題は、多くの人々が直面する悩みです。

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」の結果では、貯蓄が老後の安心度に直接的な影響を与えることが示されています。金融資産がない人の約84%が「老後の生活が心配」と答えており、対照的に貯蓄額が増えることで少しずつ不安が和らぐ傾向が見られます。

例えば、貯蓄が1000万円以上3000万円未満の人でも、まだ多くが不安を抱えていますが、その割合は若干減少しています。

貯蓄額が3000万円以上になると、「老後が心配」とする割合は43%まで下がり、「それほど心配していない」が57%と逆転します。

こうした背景から、3000万円という数字は老後の安心ラインと考えられがちですが、実際には個々の生活スタイルや経済状況によって必要な資金は大きく異なります。

賃貸住まいの方は家賃を払い続ける必要があり、年金のみで生活する場合も追加の貯蓄が求められます。

老後資金の計算は複雑ですが、まずは日々の家計を把握し、どのような老後を送りたいかを計画することが大切です。

物価の上昇に伴い、必要な資金は年々増加しています。

また、老後の医療費や施設費用も考慮する必要があります。

NISAやiDeCoなどの制度を利用し、今から少しずつ準備を進めることが重要です。

最終的には、現状を理解し、将来に備えた計画を持つことが老後の安心に繋がるでしょう。

2. 各貯蓄額の老後の安心度

老後の生活を見据える際、多くの人が抱える最大の悩みは、どれだけの貯蓄が安心の源になるのかという点です。金融広報中央委員会の調査データによれば、金融資産を持たない人の83.9%が「老後が心配」と感じていることがわかりました。老後に安心感を持てるための具体的な貯蓄額はどれくらいが適しているのでしょうか。

まず、貯蓄が皆無の場合、老後不安を抱える人の割合は非常に高く、多くの人々がこの範疇に含まれています。次に、700~1000万円未満の貯蓄を持つ人々でも81.4%の方が不安を覚えているというデータがあります。このことから、1000万円程度の貯蓄では安心には結びつかないことが見て取れます。

貯蓄額が1000~3000万円未満の場合、若干の安心が得られ、74.2%の方が不安を抱えながらも、わずかに減少傾向を示しています。この額では、状況によっては少しの余裕を感じることができるかもしれません。しかし、これ以上の貯蓄を持つことが、さらに確かな安心感をもたらすのは明白です。

貯蓄が3000万円を超えると、老後の不安が減少することが見て取れます。「老後が心配である」と答えたのは43.1%で、半数以上の人々が不安を持たずにすむ状況に至るようです。この貯蓄額が、安心度に関する一つの目安ラインとして意識されることは多いです。このラインは、メディアなどでも老後資金の目標額として頻繁に取り上げられ、3000万円が安心の基準のように扱われている背景があります。

ただし、個々の生活スタイルや年金受給額の違いにより、必ずしも全ての人にとってこの額が最適とはいえません。自分自身のライフスタイルや将来の計画に合わせて、必要な貯蓄計画を立てることが求められます。将来の安心のためには、早いうちから計画的に資金準備を進めることが鍵となります。

3. 貯蓄だけではない、老後資金の考慮点

生活スタイルや年金受給額が異なれば、必要とする資金も大きく変わることは必然です。特に賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃を支払い続けるための資金が老後資金計画の一部として考慮されるべきです。

年金だけでは生活が成り立たない場合も多く、その際には追加の貯蓄が必要となります。

老後における資産形成を考える際には、ただの貯金だけでなく、運用や投資を考慮することが有効です。

特に定年後の収入源として、個人年金保険や投資信託、新しい収入源を見つけることも検討の余地があります。

また、物価の上昇や医療費の増加に備えるため、医療保険や将来的な施設費用も視野に入れておくことが肝要です。

金融商品の中には、税制上の優遇が受けられるNISAやiDeCoといった制度も存在し、これらを賢く活用することで、効率的に資産を増やすことが可能です。

さらに、生活の質を落とさないために、生活費の見直しや家計のバランスを定期的にチェックし、必要に応じて調整することで安定した生活を確保できます。

今からでも遅くありません、まずは小さなことから始め、未来の自分を守るための一歩を踏み出しましょう。

4. 老後資金の計画と日々の家計管理

まず、多くの方が老後の生活に対する不安を感じていますが、その最大の理由は老後の生活費をどの程度確保すればいいのかわからないという点です。金融広報中央委員会の調査によれば、多くの人が金融資産を持たない状況で、老後の安心感に欠けていることがわかっています。

このデータから、ある程度の貯蓄が老後の不安を和らげることが確認されます。

まず、目標とする貯蓄額を設定することが第一歩です。

一般的に3000万円以上の貯蓄があると老後の心配が軽減されると言われていますが、これはあくまで目安です。

一人一人の生活スタイルや年金、住居形態などによって必要な金額は異なります。

特に賃貸を利用している場合や、年金に頼らざるを得ない場合はさらなる貯蓄が求められます。

日々の家計管理を通じて、自分の収入と支出のバランスを把握し、貯蓄ペースを確認していきましょう。

このプロセスを通じて、自分に適した老後の生活を計画することが可能です。

生活費は個々の事情により変化しますが、具体的な将来像を持つことで目標を明確にしやすくなります。

さらに、経済の動向や物価上昇にも注目し、計画を柔軟に変更できる準備をしておくことも重要です。

例えば、NISAやiDeCoといった投資制度の活用を検討するのも良いでしょう。

早めの計画と実行が、最後には安心感につながることになります。

老後の資金計画は一朝一夕には実現しませんが、今からでも一歩ずつ準備を進めることで、確実に将来の不安は軽減されていきます。

持続可能な計画を持ち、自分にとって最適な老後を迎えられるように、今から少しずつ備えていきましょう。

5. 変化する経済状況に対応するために

老後に備えるためには、変化する経済状況に柔軟に対応できるスキルと知識が求められます。まず、今の経済状況をしっかりと理解した上で、資産の運用を考えることが重要です。特に、物価上昇が生活費に与える影響を理解し、将来的な資金計画を立てることは必須です。

NISAやiDeCoなどの制度を利用して、少しでも資産を効率的に増やすことができるようにしましょう。これらの制度は税制上の優遇があるため、資産形成をサポートします。特に、長期的な視点で運用することで、リスクを分散しつつ、利益を生む可能性があります。これらを取り入れた計画を立てることは、将来の安心に繋がる一歩です。

しかし、どのような制度を利用するにしても、変化する経済状況に対応するためには、計画を適宜見直し、調整をする柔軟性も必要です。生活スタイルや収入状況が変われば、貯蓄や投資の方法も更新されるべきです。定期的に情報をアップデートし、自分に合った最適な戦略を選び直すことが、効果的な資産運用につながります。

日々の生活費や将来の医療費、施設費用など、老後特有の出費に備えるために、細かな節約と無駄のない家計管理も同時に行うことが求められます。一方で、心の余裕を持つことも大切です。あまりに厳格に管理しすぎると、日々の生活が窮屈になり、健康を害する可能性もあります。バランスを保ちながらも、着実に老後のための準備を進めていきましょう。

まとめ

老後の資金計画を立てる際の核となるのは、個々のライフスタイルや必要な資金額を見極め、最適な貯蓄戦略を構築することです。この記事で述べたように、3000万円という貯蓄額が一般的な安心ラインとされていますが、必ずしもすべての人に適用できるわけではありません。従って、自身の収入状況や家賃、年金の影響を加味して、カスタマイズされた資金計画が必要です。

金融機関の統計データから見えてくるように、貯蓄ゼロから3000万円までの幅広い層が老後に一定の不安を抱えており、特に1000万円未満の貯蓄では安心感が乏しいことが分かります。この不安を打ち消すためには、貯蓄計画の始動が遅すぎることはありません。少額からでも計画的に始めることが長期的な安心に繋がります。

さらに、NISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用も資産形成の重要な一部です。これらの制度を上手く利用することで、将来への備えを強化できます。特に、若い世代であればあるほど長期的な視点を持ち、時間的な余裕を活かして資産運用を行うことが可能です。

最後に、老後の生活費の見積もりには、定期的な見直しと調整が不可欠です。経済状況やライフステージの変化に合わせた柔軟な対応が、老後の生活を豊かなものにします。常に最新の情報を基に判断し、賢明な選択をすることが重要です。早期の計画開始が、将来の不安解消へと繋がります。