|

最低賃金の全国平均1100円超へ、昨年度以上の上げ幅…審議会が協議 今年度の最低賃金(時給)の引き上げ額の目安を巡り、厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は31日、5回目の会合を開いて詰めの協議を… (出典:読売新聞オンライン) |

1. 現在の最低賃金引き上げ議論

この議論は、中央最低賃金審議会において進行中で、全国平均の最低賃金は昨年度の5.1%の上昇を見込んでいます。これにより最低賃金が初めて1100円を超える可能性があります。

参加者には労働者代表、使用者代表、そして学識者が含まれ、各都道府県ごとに改定額が決まります。

現在の全国平均は1055円であり、物価の上昇が最低賃金引き上げの一因となっています。

労働者側はさらなる引き上げを求める一方、企業側は経済的負担を考慮し、慎重な姿勢を示しています。

最終的な結論はまだ未定であり、次回の協議が8月1日に行われる予定です。

さらに、2020年代までに最低賃金を1500円に引き上げるためには、年間平均7.3%の上昇が必要とされています。

2. 引き上げに対する意見の相違

近年、日本における最低賃金の引き上げ問題は再び注目を集めています。特に労働者側と企業側で意見が対立しており、これが大きな課題となっています。労働者側は、物価の上昇が続いている現状を理由に、大幅な最低賃金の引き上げを求めています。この主張の背後には、生活費の増加に伴って賃金も上昇するべきだという考えがあります。実際、最低賃金は生活保障の役割を担っており、物価が上がればその差を埋めるための賃金引き上げは不可欠とも言えます。このため、労働者側はさらなる賃上げを強く要求しているのです。

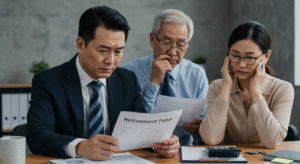

一方で、企業側は異なる視点を持っています。多くの企業、とりわけ中小零細企業は、最低賃金の引き上げが経済的な負担になると考えています。ここでの主な懸念は、引き上げによる人件費の増加が経営を圧迫し、結果的に利益が減少する恐れがあるという点です。そのため、企業側は引き上げ幅は慎重に設定されるべきだという立場を取っており、できるだけ控えめな上げ幅を希望しています。

このように、最低賃金引き上げに関しては、労使双方で大きな意見の違いがあるため、バランスを取ることが重要です。次回の協議は8月1日に予定されており、ここで双方が納得できる妥協点を見つけることが求められています。日本では、最低賃金を2020年代までに1500円に引き上げるという目標もあるため、その実現可能性を含めて幅広い視点で議論が行われることが期待されます。

3. 中小企業への影響と懸念

日本における最低賃金引き上げに伴う影響は中小企業にとって大きな問題として浮上しています。最低賃金が上昇することで、人件費が増額し、特に人手に依存する中小企業や零細企業の負担が大きくなります。これにより、経営が行き詰まり、最悪の場合、倒産や事業の廃業に繋がる可能性も否定できません。

また、「年収106万円の壁」の撤廃により、パートタイムの従業員が厚生年金に加入できるようになる一方で、これが中小企業の雇用主にとっては新たな負担となります。従業員の手取り収入が減少する懸念もあるため、十分な対策が不可欠です。収入が減少すると賃金の上昇が生活水準の向上に寄与しない状況が生まれます。従業員の士気の低下や転職活動の増加により、中小企業の労働力確保がさらに難しくなると予想されます。

更には、中小企業がこれらのコストを吸収できず、やむを得ず物価に転嫁することで、消費者の購買力に影響を与える可能性も考慮する必要があります。中小企業の継続的な発展を支えるためには、政府による経済的な支援策や、中小企業自身が負担を軽減するための効率的な経営戦略が求められています。

したがって、最低賃金の引き上げに伴う課題は、労働者の生活向上と中小企業の存続を両立させるための政策が求められているのです。これにより、健全な経済成長を図るための方向性が示されることを期待したいところです。

4. 非正規雇用と賃金問題

日本の雇用市場では、「年功主義」と「非正規雇用差別」が深刻な問題として長らく議論されています。特に非正規雇用においては、その影響が顕著です。

年功序列の文化が依然として根強く残る日本では、若者や新規参入者、そして非正規労働者が公平な評価を受けにくい現状があります。その結果、実際の技能や経験が賃金に反映されることが少なく、特に非正規雇用者の賃金は最低賃金に近い水準で抑えられがちです。この給与体系は、労働の質や貢献度を無視していると言っても過言ではありません。

また、こうした問題は構造的なものであるため、政府や企業が積極的に取り組まなければ解決に至りません。最低賃金を設定する以上、それが生活に必要な基準をカバーするものであるべきですが、現状では全ての労働者がそれに恩恵を受けているとは言い難いです。

さらに、非正規雇用者は福利厚生の面でも正規雇用者に比べて劣るケースが多く、これが一層の格差を生んでいます。特に、年金制度や保険加入について、十分な支援が行き届いていない現実があります。このため、最低限の生活を維持することが難しく、貧困問題が深刻化する恐れがあります。

このように、非正規雇用と賃金問題は個人の生活だけでなく、社会全体の経済的安定にも影響を与える重要な課題です。ゆえに、最低賃金の適正な引き上げと共に、非正規雇用への待遇改善が不可欠であり、継続的な議論と対策が求められています。持続可能な経済成長を実現するためには、あらゆる雇用形態において公正な労働条件を確保し、安心して働ける環境の整備が急務です。

5. 最後に

本年度も引き続き、最低賃金引き上げが議論されていますが、その背後には多くの社会的要因と経済的現実があります。

現在、日本の全国平均の最低賃金は1055円ですが、物価高の影響を受け、一部の労働者はさらなる賃金の引き上げを求めています。こうした状況の中、最低賃金を1100円以上に引き上げることは着実な一歩ですが、経済界からは慎重な声も上がっており、持続可能な引き上げの実現にはさらなる議論が必要です。

また、将来的に1500円に達するには、平均年率7.3%の引き上げが必要という難題も残っています。

最低賃金引き上げには、中小企業が抱えるコスト増加の問題があります。

これにより、一部の企業は経営難に陥るリスクが増加し、労働市場にも影響を及ぼす可能性があります。

そのため、最低賃金の改善は慎重かつ多面的な視点が求められます。

非正規雇用の待遇改善もまた、議論の一端を担っています。

非正規労働者の給与がそのスキルや経験を反映しない現行の給与制度は、最低賃金問題の大きな障害です。

その改善は、労働者の生活保障としての賃金の役割強化に直接繋がります。

このように、最低賃金の引き上げ問題は単なる賃金の話にとどまらず、日本の労働市場と経済全体を再構築する可能性を秘めています。

健全な経済成長のためには、最低賃金の引き上げに伴う包括的な経済対策が急がれるでしょう。