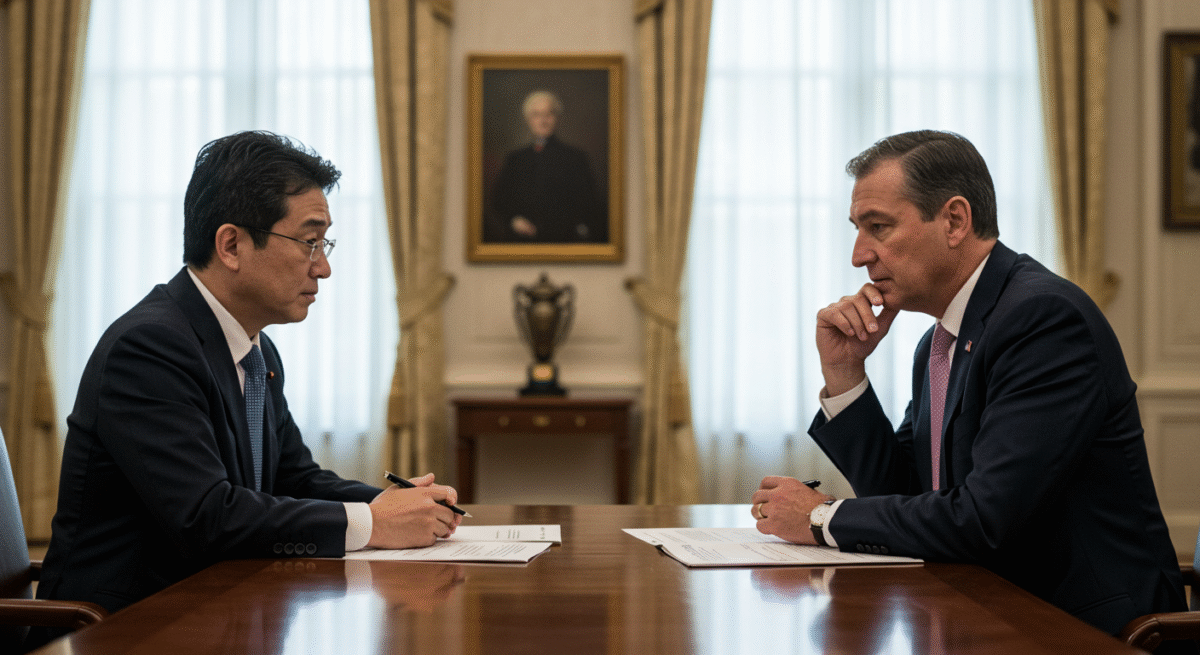

|

日米関税合意、自動車業界は15%に安堵「思っていたより下がった」…コメ市場開放に農家憤り「また犠牲」 日米関税交渉の合意がトランプ大統領の発表で明らかになった23日、米国向けの輸出に関わる九州の事業者からは、25%とされていた「相互関税」が15%に… (出典:読売新聞オンライン) |

1. 九州地域の自動車産業への恩恵

福岡の地元で有力な機械メーカーの幹部は、この関税引き下げについて非常に高い評価を示しており、『予想を上回る成果で、業界にプラスの影響を及ぼす』として、今後の展開に対する期待を表明しています。特に、部品供給や生産コストの軽減が企業活動に多大な貢献をすると見込まれています。この合意が九州の自動車産業全体にどのような変化をもたらすのか、引き続き注目されるところです。

ただし、米国への自動車輸出がここ数年で減少しているという統計もあり、関税引き下げの恩恵が即時に反映されるわけではない、との指摘もあります。福岡県の部品メーカーの一部からは、米国市場での販売価格に関税が変動することで新たな課題が発生する可能性があると懸念しています。

この関税合意は、日本の自動車産業にとって非常に重要な決定であり、その波及効果が地域産業に多様な形で現れることが期待されます。これによって、地域経済の活性化にもつながることでしょう。しかし、新たな状況に対応するための戦略を練り直すことも必要です。九州地域がこの変化をどう乗り越えていくのか、業界を挙げての取り組みが求められます。

2. 関税合意への地元企業の反応

福岡県に拠点を持つ自動車工場向け機械メーカーの幹部は、『予想以上に下がった印象。10%の引き下げは大きな影響を与える』と高く評価しました。彼はまた、関税の影響を緩和するための対応にも積極的に取り組む姿勢を示しています。

一方で、米国への自動車輸出の減少が統計で示されており、特に福岡県の部品メーカーの担当者は、米国での販売価格に対する関税の影響を心配しています。これに対処するための戦略を模索中です。

また、日本の伝統的特産品を扱う事業者たちもそれぞれの視点でこの合意に反応しています。福岡県の酒造会社の社長は、米国市場における販売の不安が和らぐと感じていますが、国際競争力の維持には注意を払っています。同様に、緑茶の製茶会社の専務は、米国依存を減らしヨーロッパや中東への販路を拡げる意向を示しました。

農業界もこの合意による影響を受けています。特に、福岡市のコメ農家は市場開放に対し不安を持ち、国産品の安全性向上と消費者への理解促進が必要だと訴えています。この合意は、自動車産業にとっては恩恵をもたらすと同時に、農業界には新たな課題を生じさせるものであり、地元企業の多様な対応が求められています。

3. 伝統特産品業界の現状と展望

特に注目すべきは、自動車産業をはじめとした幅広い産業に対する関税率が25%から15%に引き下げられたことです。

しかし、この交渉の影響は自動車業界だけに留まらず、日本の伝統特産品である酒造業や緑茶業界にも及んでいます。

近年、世界中で日本酒の人気が高まっていますが、米国市場でも同様のトレンドが見られます。

福岡県の酒造会社は、米国市場での売れ行きが改善する期待を抱いています。

この日米合意は、競争力向上に向けた一助となる可能性があります。

しかしながら、米国市場だけでなく、他の国々との競争も視野に入れる必要があります。

だからこそ、引き続き海外市場でのブランド力を強化する努力が求められています。

それに対し、緑茶業界では新たな販路開拓が課題となっています。

緑茶は日本を代表する飲料であり、その健康効果に注目が集まっていますが、米国市場への依存度を軽減するため、ヨーロッパや中東市場への興味が高まっています。

福岡の製茶会社は、新たな市場での販路拡大に向け、品質の高い製品を提案し続ける考えです。

この方向性は、特に消費者の多様なニーズに応じる世界的な傾向に合致しています。

伝統特産品業界は、このように日米関税交渉合意を機に、さらなる発展を模索しています。

各業界が直面する課題は異なるものの、共通して言えるのは、海外市場を見据えた戦略的な展開がますます重要になってくるということです。

今後の展望として、ブランド力の向上や新たな販路拡大を目指すことが、伝統産業の活力を維持し続ける要となるでしょう。

4. 農業界が直面する新たな課題

福岡市のあるコメ農家では、市場開放の影響で、国内農産物の競争力が弱まるのではないかという懸念が高まっています。国産の農産物の安全性を理解し、支援する政策が不可欠です。また、消費者に対する安全性の認識を高めるための効果的なアプローチが求められています。

さらに、農業の国際競争力を強化し、農産業を輸出産業化する試みも必要です。過去の牛肉自由化の際に見られたように、国際的な競争に適応するための戦略が強く求められています。不安を抱える農家の声を受け、具体的な支援策を講じることができるかが今後の大きな課題となります。

この合意により、日本の自動車産業は一定の成果を収めたものの、農業界にとっては新たな対応が急務です。政府や関係機関が農家の不安を軽減し、持続可能な農業の実現に向けた支援を行うことが求められています。

5. 広範な産業への影響と今後の課題

この関税引き下げを受け、自動車産業では、取引先を含む多くの企業がポジティブな反応を示しています。福岡の自動車設備を手掛ける機械メーカーの幹部は「予想以上の下げ幅に驚いた」としながらも、合意をきっかけにしたさらなる対応が必要とされるという意見を持っています。また、九州経済圏では米国への自動車輸出が減少しているという統計もあり、販売価格に関税分の影響が出ることを懸念する声もあります。

一方で、農業界にも大きな変化が訪れようとしています。福岡市のコメ農家は市場開放が進む中で不安を抱えています。彼らは、国産農産物の安全性をもっと消費者にアピールすべきだと訴え、過去の牛肉自由化と同様に農業の国際競争力強化が急務であると指摘しています。

さらに、日本酒や緑茶の輸出においても、各業界での市場戦略見直しが迫られています。特に、米国市場における競争状況を注視しつつ、ヨーロッパや中東への新たな販路開拓が検討されているのです。このように、この合意は自動車産業にとってのメリットをもたらしつつも、農業やその他の産業には新たな課題を提起しています。今後も各産業は多様な経済状況への適応が欠かせません。