| 阪神・藤川監督、リクエストに甲子園どよめく 前日にはリプレー検証巡り巨人・阿部監督が退場となるなど判定が注目集める …経てセーフに覆り、これが決勝点になっていた。これを巡り、巨人・阿部監督が異議を唱えて退場となるなど、注目を集めた判定となっていた。それから一夜明けてのリクエストだった。 (出典:中日スポーツ) |

1. 試合の流れとリプレー検証の役割

阪神対巨人戦は、毎回緊迫した試合展開で知られています。特に、阿部慎之助監督の采配の下で繰り広げられる試合は常に熱い注目を集めています。彼の一手一手が結果にどう影響するのかは、ファンならずとも気になるところです。

試合の流れは、選手たちのプレーだけではなく、審判の判定によって大きく左右されます。最近では、誤審を防ぐためにリプレー検証が導入され、審判の判定に対する公正さが格段に向上しました。リプレー検証は、試合の公正さを保つための非常に重要な役割を果たしていますが、その導入により試合の流れが一時的に中断されることもあります。この一時的な中断が選手や観客に与える心理的影響も見逃せません。

リプレー検証による審判判定は、試合のキーとなる場面でしばしば活用されます。阿部監督はしっかりとリプレー検証を活用し、試合の流れを有利に進めるための重要な手段として活用しています。これにより、誤判により試合の行方が左右されることなく、公平な戦いが保証されるのです。

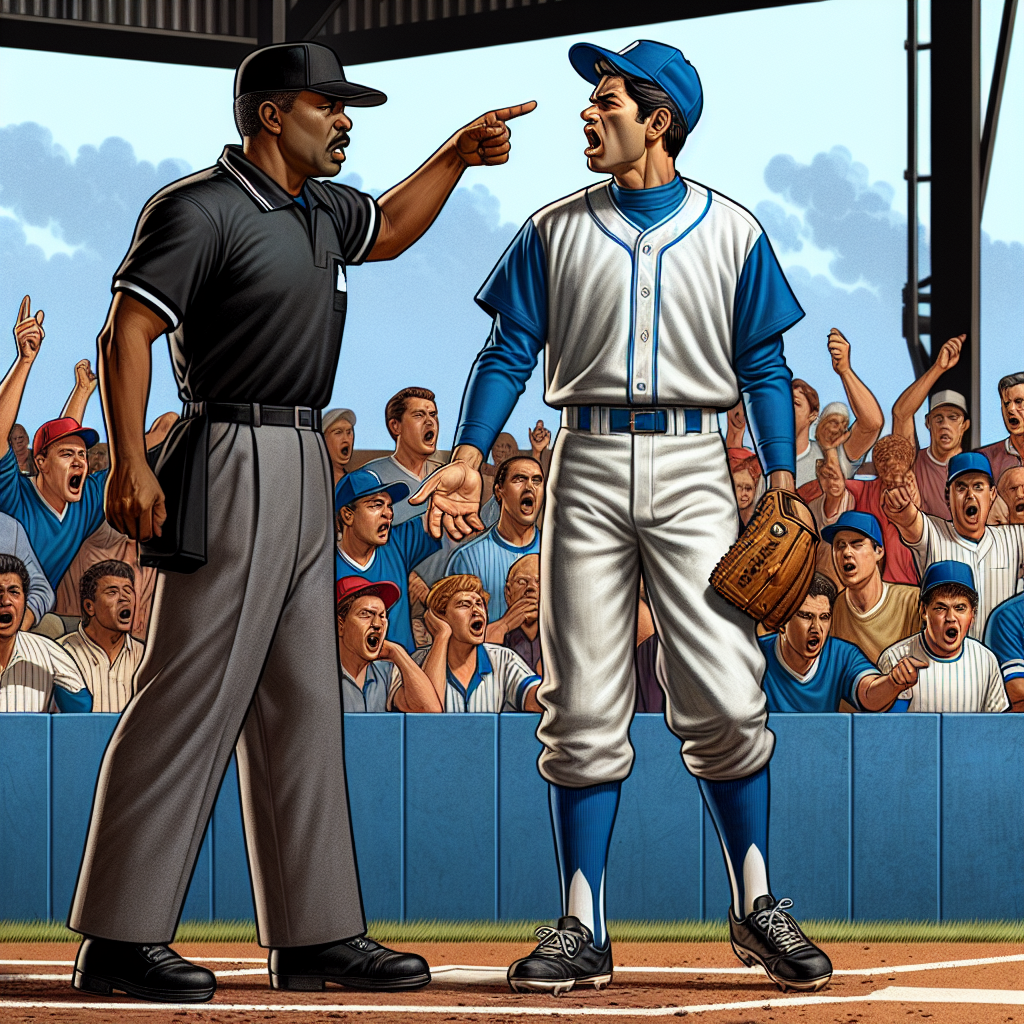

また、試合中には時折、審判判定を巡って退場処分が言い渡されることもあります。これが試合の雰囲気を緊張させることは言うまでもありませんが、監督や選手、審判がルールに従い冷静さを保つことが、観客に対してもスポーツマンシップを示すことになります。阿部監督もそういった場面での対応に注力し、チームの士気を保ちながら試合に望んでいます。

阪神対巨人戦は常に国内外のファンの注目を集める一大イベントです。公正な判定とリプレー検証が試合のスムーズな進行を支え、阿部監督の指導のもとで、巨人の選手たちはより一層努力を重ね、素晴らしいパフォーマンスをファンに提供してくれることでしょう。

2. 阿部慎之助監督の強い抗議

|

阿部 慎之助(あべ しんのすけ、1979年3月20日 - )は、千葉県浦安市出身の元プロ野球選手(捕手・内野手、右投左打)、プロ野球監督。現在は読売ジャイアンツの監督を務める。 読売ジャイアンツ(巨人)一筋で19年間プレーし、正捕手や一塁手として8度のリーグ優勝、3度の日本シリーズ優勝に貢献。20…

104キロバイト (13,647 語) - 2025年7月2日 (水) 12:46

|

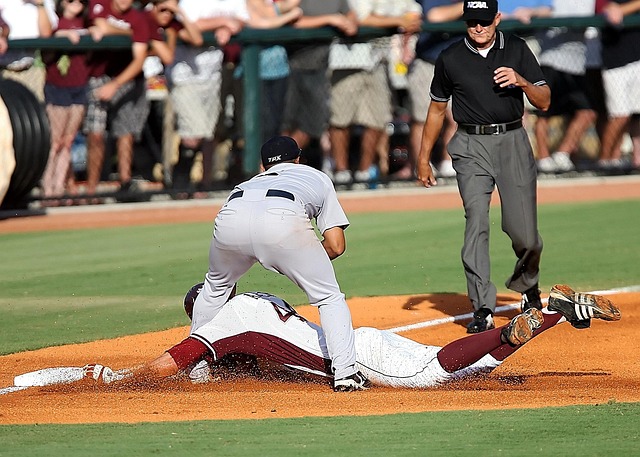

野球の試合では、審判の判定が試合の流れを左右する重要な要素となります。先日の阪神対巨人戦でも、こうした判定に対する強い抗議が注目を集めました。事件が発生したのは0-0の均衡が続く8回、阪神の打者大山選手が内野安打を打ち、二塁ランナーの森下選手が本塁を目指す場面でした。一旦はアウトと判定された森下選手ですが、阪神の藤川監督によるリクエストでのリプレー検証の結果、判定はセーフに覆りました。これにより試合の均衡が破られ、試合の流れが大きく変わることとなりました。

この判定に対し、巨人の阿部慎之助監督は強い異議を唱えました。判定が覆される場面では、その根拠が示されることが求められるものの、球審から「抗議はできません」と一蹴され、阿部監督は納得できずに抗議を続ける形となりました。結果として、その抗議が過熱し、審判からの退場処分を受ける事態に発展しました。

試合後に阿部監督は、当時の気持ちを振り返りつつ、「あの場面では絶対的にアウトだと思っていた」と話し、森下選手も諦めていたように感じたと発言しました。しかし、その一方で審判団や選手たちに対して申し訳ない気持ちを示し、退場に至ったことを後悔しているとのコメントも残しています。

審判の判定を巡る論争は今後も続くでしょうが、特にリプレー検証の際には、観客や関係者に対して判定変更の根拠を明示することが求められる時代になっています。すべての判定を機械に頼ることの是非や、審判との信頼構築のあり方について、今後のプロ野球界における重要な課題として、さまざまな議論が必要とされることでしょう。

3. 試合後の反省と謝罪

阿部慎之助監督は、阪神対巨人戦での審判判定への抗議をめぐり、試合後に自身の行動を振り返りました。試合中、予期せぬ判定に対する強い異議が原因で退場となった阿部監督ですが、試合後のコメントでは、自身の行動が過激になりすぎたことを認めました。絶対的にアウトだと信じていた場面での感情の高まりが、チームへの信頼を裏切る結果となってしまったことを、深く反省しています。

阿部監督は、試合の興奮が冷めた後、改めて冷静に考えてみると、抗議のタイミングや方法が適切でなかったことを認識しました。試合を公正に進めるべく自身がすべきだった行動を取れなかったことについて、心から後悔しています。彼は、「抗議をするべきではなかった」と述べ、アンパイアをはじめ、選手やファンに対しても謝罪を表明しました。

また、審判の判定については、明確な説明がなされることが重要であり、今後の野球界全体の課題として改善に向けた取り組みが必要だと感じていると語っています。判定を巡るトラブルは、試合の流れを変え、選手たちの集中力を試す瞬間ともなりえます。阿部監督は、関係者が協力してより良い試合環境を築いていくことに期待を寄せています。そして、すべての野球関係者が一丸となり、公正な試合運営が保たれることを願っています。

4. 審判判定とリプレー検証の課題

阿部慎之助監督が退場処分を受けた阪神対巨人戦の審判判定には、多くの課題が浮き彫りになりました。特に注目されるのは、リプレー検証の制度とその運用方法です。

試合中、審判の判定には常に注目が集まり、それに対する疑問も多くあります。試合の公正さを保つために導入されたリプレー検証制度ですが、その場でどのような根拠から判定が覆るのか、観客や選手に対して説明されることが求められます。阿部監督が「根拠は教えてもらえないんですか」と尋ねた場面は、まさにその必要性を浮き彫りにしたものと言えるでしょう。

また、すべての判定を機械に委ねることへの期待も高まっています。機械判定の導入は、誤判を防ぎ、審判自体を誤解や批判から守るための有効な手段とされています。ただ、それが実現されるためには機材や技術の準備、さらにはその運用に関わるルールの策定が不可欠です。現段階ではリプレー検証がその役割を担っていますが、さらに透明性を高めるための改善が求められるでしょう。

野球界における判定は、その結果が試合の行方を大きく左右するため、なおさら公平性が求められます。今後、リプレー検証を含む判定制度がどのように進化し、選手やチーム、そして観客が安心して試合に臨める環境が整うのか、関係者の努力が試される時です。技術の進化とともに、運用の透明性と公正性を両立させることが、今後のスポーツ界の大きなテーマとなるでしょう。

5. 最後に

阪神対巨人戦は、多くのファンにとって注目の的となりましたが、試合中の判定が問題を呼んだことが一層話題を集めることとなりました。この判定を巡るトラブルによって、監督としての判断や対応について大きな試練に直面したといえるでしょう。リプレー検証という制度が設けられている以上、その運用には細心の注意が求められますが、この一件で現状のシステムがどこまで困難を解決できるのか、改めて検討が求められることとなりました。

現代のスポーツにおいて、公正性と透明性は欠かせない要素ですが、これらを確保するためには人間の判断が常に問われます。今回の出来事は、審判の判定において、何かしらの不足があったとする意見もあれば、審判が直面するプレッシャーの大きさを物語るものだとも見ることができます。このような状況下で、監督としても選手としても、いかに冷静に状況に対処する能力が試されているのかが伺えます。

これからの対策として、審判の判断が公正かつ透明なものであることを担保するため、より明確なガイドラインとコミュニケーションの充実が必要となるでしょう。そして、スポーツのエキサイティングさを損なわずに、どのようにして誤審をなるべく減少させるかという永遠の課題に向き合わなければなりません。今回の出来事は、野球界全体にとって、新たな改善への一歩を踏み出す契機となるでしょう。