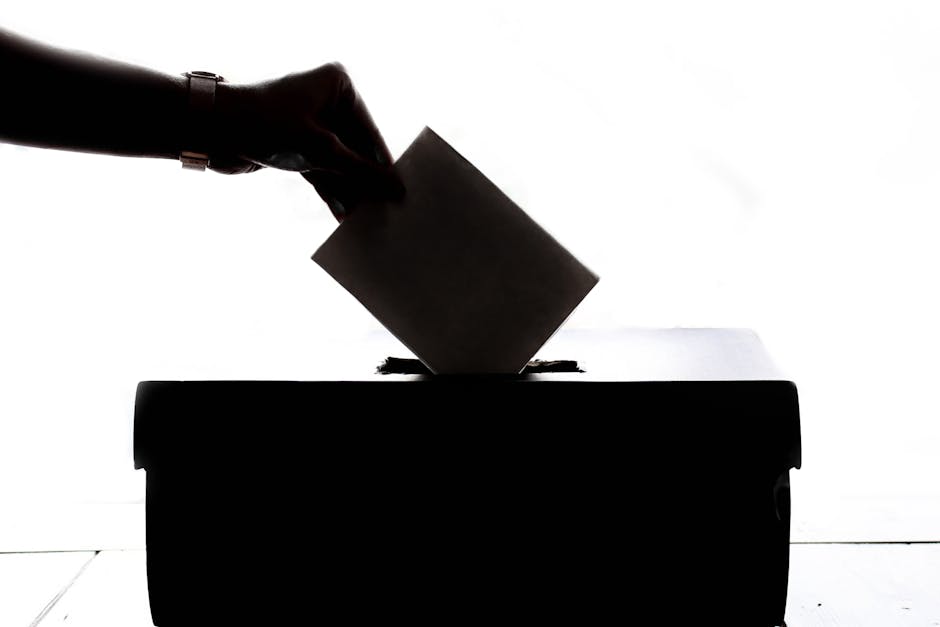

| 比例投票先、自民18% 参政伸長8%、国民・立憲上回る 共同通信社は5、6両日、参院選の有権者動向を探る全国電話世論調査(第2回トレンド調査)を実施した。比例代表の投票先は自民党が18.2%で、6月28… (出典:KYODO) |

1. 最新調査で明らかになった自民党の現状

最新の調査結果によると、自民党の比例代表投票先としての支持率は18.2%と、前回調査時の17.9%から大きな変動は見られませんでした。これは安定的な支持層が存在することを示唆しており、今後の選挙においても一定の支持を維持する可能性が高いと考えられます。しかし、それに対して参政党が躍進しており、今回の調査では2.3ポイントを伸ばして8.1%と記録しました。国民民主党や立憲民主党を上回る結果となっており、新たな政治勢力として注目されています。

一方で、石破内閣の支持率は前回より7ポイント下落し、25.4%となりました。これは政府運営に対する国民の不満が高まっている可能性を示しており、内閣にとって厳しい状況が続いています。不支持率のおよそ62.6%という数字も、石破内閣にとっての挑戦的な課題となっています。

このような調査結果を受け、自民党は支持基盤を強化するための戦略を再検討する必要があるでしょう。また、新たに勢力を増している政党の動向も、今後の日本の政治に大きな影響を与える可能性があります。

2. 参政党の成長と他党との比較

|

参政党(さんせいとう、英: Party of Do It Yourself、略称: 参政)は、日本の極右政党。2020年4月に神谷宗幣を中心に結党され、2022年の参院選で約177万票を集めて神谷が比例区から当選し国政政党となった。2024年の衆院選では比例で3議席を獲得し、地方議員は140人以上、全国に支部を展開している。…

375キロバイト (47,906 語) - 2025年7月3日 (木) 11:20

|

参政党が注目を集めています。最近の調査では、参政党の支持率が2.3パーセントポイント上昇し、8.1パーセントに達しました。この数字は、国民民主党の6.8パーセント、立憲民主党の6.6パーセントを上回っています。参政党の成長は、多くの人々に注目されており、その要因を探ることが重要です。

まず、参政党の成長の背後には、政策の明確さやメッセージの強化があると考えられます。他党と比べて、参政党の政策は具体的であり、選挙戦略も効果的です。また、インターネットやSNSを活用したキャンペーンが新しい支持層を引き付けることに成功しています。

さらに、現政権に対する不満が支持率の押し上げに寄与している可能性があります。特に若い世代を中心に、現状に対する変革を求める声があり、その結果として参政党が選ばれているのかもしれません。他党との比較において、参政党の柔軟な政策や迅速な対応が、有権者の心をつかむ要因となっているのでしょう。

このように参政党が成長を続けている状況は、他党にとっても無視できない課題です。他党は、彼らの強力なメッセージや効果的な戦略を見習い、支持を拡大するための新たな方策を検討する必要があります。参政党の躍進は、日本の政治風景に新たなダイナミズムをもたらしているといえるでしょう。

3. 他党の順位と背景

日本の政治における他党の順位と背景について、国民民主党や立憲民主党の立ち位置を中心に考えてみます。これらの政党は、比例投票での得票数を通じて国民の支持を得るために様々な施策を打ち出していますが、その支持の安定性には差があると言っても過言ではありません。

国民民主党は、比較的新しい政党でありながらも、堅実な支持者層を持っています。この背景には、彼らの政策対応力が関与しています。特に経済政策や社会保障制度の改革において、具体的かつ実行可能なプランを提示しているため、多くの国民から信頼を寄せられているようです。特に経済重視の政策が、安定した支持を受ける要因となっています。

一方、立憲民主党は、国民民主党とは異なるアプローチを取っています。立憲民主党は、より広範な価値観に基づいた政策を掲げることが多く、特に平等や人権、環境問題に積極的に取り組んでいる政党です。しかし、これらのテーマは多様な意見を持つ有権者にとって、支持を一貫して保つには挑戦を伴うものであり、常に新しい政策対応が求められます。

比例投票において、どのような政策が選挙で有効なのかは、時代背景や国民の関心に大きく影響されます。経済的な安定を求める人々にとっては国民民主党の政策が魅力的に映る一方で、人権の保護や環境問題への配慮を重視する人々には立憲民主党の政策がより支持を集めやすいと言えます。これらの政党は、国民の多様なニーズを反映しつつも、特定の主題に集中した施策を展開することで、安定した支持を得ることを目指しています。

要するに、国民民主党と立憲民主党それぞれの政策対応とその背景には、各党が強調するテーマの違いがあるため、支持の安定性にも違いが見られます。今後も時代の変化に応じて、これらの政党がどのように支持を伸ばしていくのか注目です。

4. 今後の選挙戦の見通し

日本の政治における選挙戦は、常に目まぐるしく変化しており、多くの関心を集めています。特に、自民党や参政党の動きは、多くの国民にとって注意が必要なポイントです。今後の選挙戦を見通す上で、これらの政党がどのような戦略を立てて支持率を高めていくのかが注目されています。

自民党は、長年にわたり日本の政治をリードしてきました。その安定した支持基盤は、彼らの戦略に大きな影響を与えています。しかし、近年では新しい政党の台頭や社会の多様化に伴い、自民党も多様なニーズに応えるべく、柔軟な戦略を模索しています。特に経済政策や国際関係への対応が重要な課題となっており、それが支持率に直結することも多々あります。

一方で、参政党は比較的新しい政党ですが、その鋭い視点と革新的な政策提言で注目を集めています。彼らは既存の枠組みに捉われない柔軟なアプローチを強みとし、多くの若い支持者を獲得しています。参政党にとっては、これを機に更なる支持層の拡大を図ることが大きな目標となります。特に地方自治体との連携を強化することで、地域ごとのニーズに応じた政策を展開し、支持率を高めていくことが期待されています。

選挙戦における各政党の戦略は、国内外の情勢に応じて変動する可能性があります。特に、今後の政局においては、どの政党も環境問題やコロナ禍後の社会再構築といった重要課題にどう取り組むかが問われるでしょう。国民がどのような未来を求めているのか、それを実現できるのはどの政党なのかを見極めることで、各政党もまた、自らの存在意義を再確認しながら戦略を練っていくことになるでしょう。今後の選挙戦は、そこでの攻防がますます激化し、国民の目を引きつけることは間違いありません。

5. まとめ

この調査によると、自民党の支持率は18.2%で、前回の17.9%から変わらずに横ばいの状態を維持しています。

一方、参政党は2.3ポイント上昇して8.1%となり、国民民主党の6.8%、立憲民主党の6.6%を上回る結果を得ました。

この背景には、石破内閣の支持率が25.4%で7.0ポイントも下落し、不支持率が4.8ポイント増えて62.6%に達したという現状があります。

これにより、参政党の勢いが増し、次の選挙での展開に大きな関心が寄せられています。