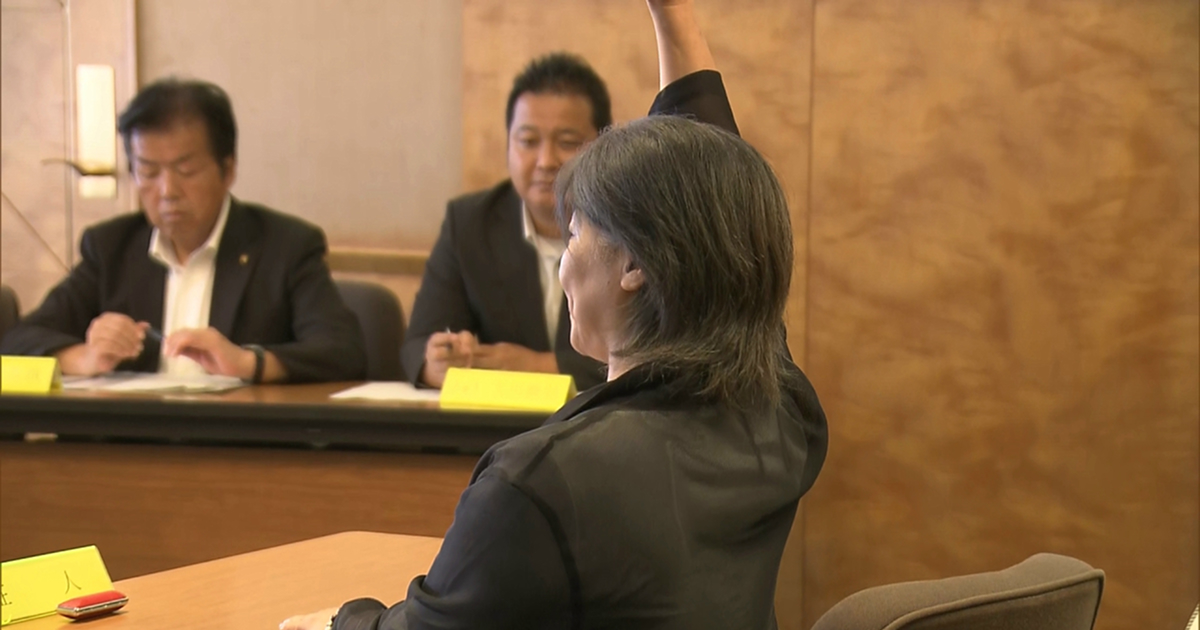

1. 学歴詐称疑惑がもたらした不信任決議案の結果

この決定は、田久保市長に対し、市議会の解散か辞職の選択を迫るものでした。

田久保市長は最終的に市議会を解散することを選び、これをSNSで公表しています。

この解散により発生する費用は約4500万円とされ、市民の間では「大義なき解散」という批判の声が上がっています。

興味深いことに、この事態を受け、地元の小学生たちの間で「田久保る」というスラングが広まっています。

この言葉は「嘘をつく」という意味で使用されており、大人たちには複雑な思いを抱かせています。

SNSでもこのスラングについて多くの反応があり、一部の人々はこの流行を面白がる一方で、子どもたちが本当に使っているのか疑問の声も上がっています。

さらに、親や教育者からは、こうしたスラングの広まりに対する懸念が示されています。

田久保市長の一連の行動が、子どもたちの価値観に悪影響をもたらすのではないかという懸念が引き起こされています。

これは、政治に対する否定的な印象を与え、広くは社会全体の倫理問題に波及する可能性があります。

市長個人に対する批判が続く中で、彼の名前を用いた揶揄に関する倫理的課題も浮上しています。

報道機関は批判や揶揄を混同せず、正確な報道に努めることが求められています。

現在、市民の間では政治そのものへの不信感が広がっており、この事態をさらに複雑にしています。

2. 小学校で流行「田久保る」の誕生と地元の反応

この言葉は、「嘘をつく」ことを指しており、近隣住民の間で話題を呼んでいます。

このスラングの発生の背景には、市長の学歴詐称疑惑を巡る一連の問題があります。

市議会が田久保市長に対して不信任決議案を提出し、可決されたことで、彼が市議会を解散するという決断を下した時期に、このスラングは生まれました。

SNSでは、この流行について様々な意見が交わされています。

肯定的な意見として、「嘘をつくことを表現するのに非常にユニークな言葉だ」と楽しむ声があります。

しかし一方で、「子どもたちに悪影響を与えるのではないか」と心配する教育関係者の意見も少なくありません。

また、このスラングが広がることによって、子どもたちの倫理観や、政治に対する信頼感が希薄化するのではないかという懸念も出ています。

親たちの中には、「田久保る」という言葉がいじめや侮辱の手段として使われる危険性を指摘する者もいます。

しかし、スラングそのものに関しては、市民の間で賛否両論があることも事実です。

特に、元の意味がどのように誇張され、現実に即したものではない形で使われてしまう場合、その影響は計り知れません。

このように、「田久保る」という言葉の流行は、単なる流行語という枠を超えて、地元の社会的・倫理的な問題として受け取られているのです。

3. 子どもや教育への影響

親や教育関係者は、この出来事が子どもたちに与える影響について深く懸念を抱いています。

特に、新たなスラングである「田久保る」が小学生の間で流行り始めたことが、教育への影響として注目されています。

「田久保る」とは、嘘をつくという意味で、これが子どもたちのコミュニケーションに取り入れられることで、誠実さや信頼といった教育的価値観を損ねる可能性があると指摘されています。

このスラングの広まりはもちろん冗談に過ぎないように見えるかもしれませんが、実際にどの程度子どもたちが使っているのかを具体的に把握することが求められています。

また、このような言葉が流行する背景には、政治に対するネガティブなイメージがあるとも考えられます。

市長の不信任決議や辞職問題が市民全体に与えた影響は深く、子どもたちも無意識のうちにそうした雰囲気を吸収しているかもしれません。

保護者や教育機関は、子どもたちが政治に対してどのような印象を持つかを慎重にフォローする必要があります。

倫理的な問題も含め、子どもたちの教育環境において政治の影響は強くあります。

教育関係者は、この問題を通じて子どもたちが批判的思考を持ちながらも健全な価値観を育むことができるように、適切な指導が求められると感じています。

こうした事態を受けて、伊東市では家庭や学校での教育プログラムの見直しが進行中です。

4. 批判と揶揄の違い

本件では、多くの市民が「大義なき解散」として、市議会解散に対して批判を強めています。

この批判は市長の行動や政策に対する正当な評価であり、有権者としての市民の当然の権利です。

しかし、一方で「田久保る」というスラングが小学生の間で広まっている話題も加わり、問題はさらに複雑さを増しています。

「田久保る」という言葉は、嘘をつくことを意味し、一部の住民は子どもたちへの影響を懸念しています。

このスラングの使用は、子どもたちの言葉遣いや倫理観に悪影響を及ぼす可能性があり、社会的な懸念が広がっています。

政治家に対する批判は、民主主義社会においてはなくてはならないものですが、ここで注意が必要なのは、批判と揶揄の線引きを誤らないことです。

田久保市長に対する批判は、市長としての資質や政策について問うものであり、彼個人の人格やプライベートに基づくものではありません。

しかし、「田久保る」というスラングは、個人の名前をもじったものであり、倫理的な側面から見て問題があると考える人もいます。

このような状況で、報道機関や一般市民は、批判を正しく行うことと同時に、揶揄との違いを明確に認識しなければならないでしょう。

報道においても、田久保市長の行動を報道する際には、事実に基づく批判と、行き過ぎた個人攻撃を区別する責任があります。

市民は、批判を行う際、相手の人格への攻撃になっていないかを確認しなければなりません。

正しい批判を通じて、市の政治をより良くする意識が重要です。

しかし、このような問題が広がる背景には、政治家への信頼の揺らぎが存在していることを忘れてはなりません。

市民の政治に対する不信感は根深く、田久保市長の件はその一端を示しているのかもしれません。

私たちは、批判と揶揄の違いを理解しながら、今後も冷静な視点で政治を見守る必要があります。

5. まとめ

この問題は、単なる個人の不祥事を超えて、市民の政治に対する信頼に大きな影を落とすこととなりました。

また、「田久保る」というスラングの登場は、若い世代における言葉の変化を示す一方で、深刻な社会問題としても捉えられています。

親や教育関係者は、このようなスラングの拡散に対して警鐘を鳴らしており、子どもたちがどのようにこの状況を認識し、影響を受けるかに注目が集まっています。

社会倫理の視点からも、政治家の言動が市民、とりわけその影響を受けやすい子どもたちに与える影響についての議論が求められます。

市民全体が健全な政治環境の構築に向け、互いに補完し合う努力を重ねることが必要です。

そして、率直な議論と教育が、ネガティブなスラングの受容を防ぎ、健全な社会意識の形成に寄与することでしょう。

最後に、報道機関や社会全体に対しても、批判と揶揄を混同せず、正確で公平な情報発信が求められています。

こうした正確な報道姿勢が、市民の信頼回復に寄与し、より良い未来を築く第一歩となるはずです。