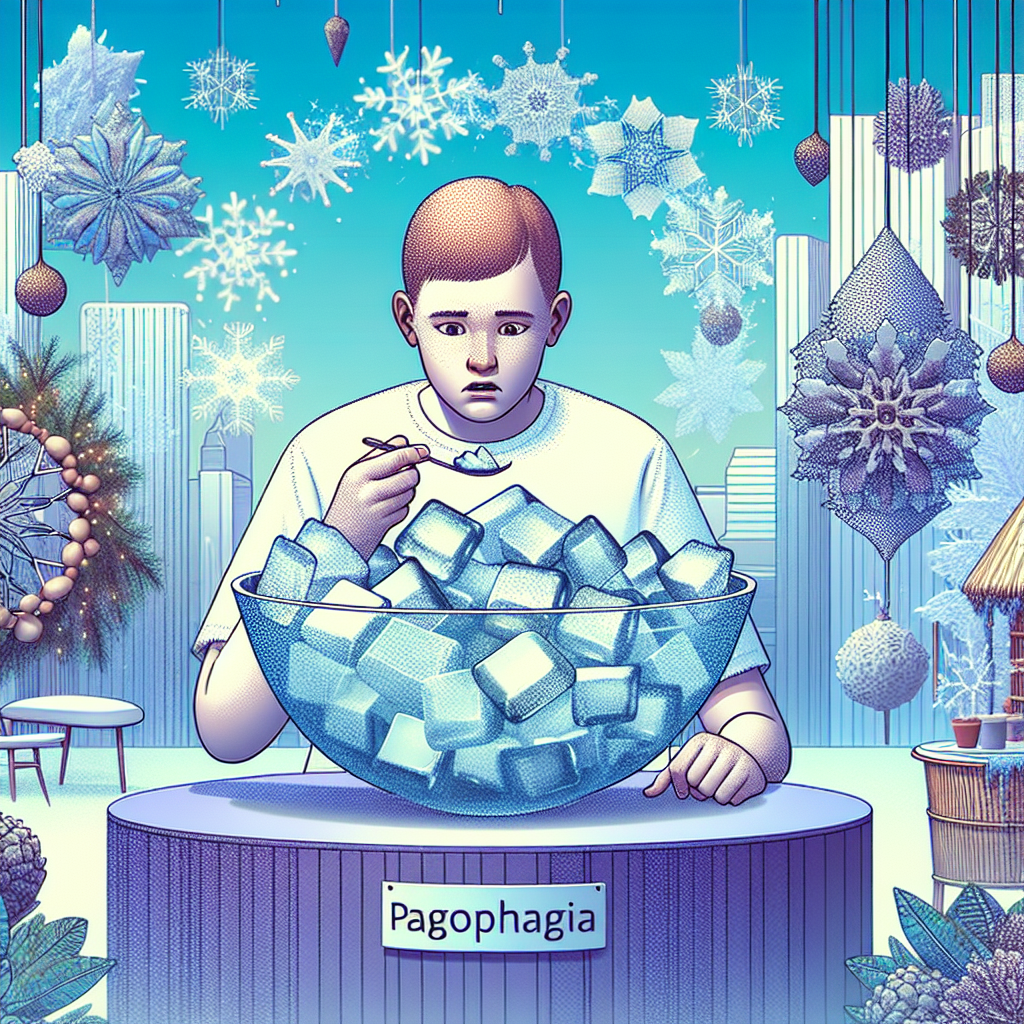

1. 氷食症の基本

しかし、この疾患は実は病的な状態であり、無視できない警告が潜んでいる可能性があります。

熊本市にある伊東歯科口腔病院の廣瀬知二さんの研究を基に、この現象を詳しく探っていきましょう。氷食症は「異食症」に分類される病気で、通常では食べないものに対する衝動的な欲求を抱える場合があります。

異食症は、栄養にならない対象物を食すという特殊な欲求を伴います。

他国では土や髪の毛などを意図的に食べる報告がありますが、日本においては、氷を大量に消費する「氷食症」のケースが典型的です。

この症状を続けていると、口腔の健康を損ないやすくなります。

例えば、氷を噛み砕くことで歯が折れたり、削れたりする危険性があるのです。

また、長期にわたり氷を食べ続けることで、顎の関節に負担が生じ、顎関節症を発症するリスクも増します。

では、なぜ氷を食べたくなるのでしょうか。

具体的な原因は未だ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が考慮されています。

そのひとつが、灼熱感、または体内のイオンバランスの乱れ、そして鉄欠乏性貧血です。

特に鉄欠乏性貧血は、思春期や40代の女性によく見られる要因のひとつです。

婦人科系の病気や消化器系の病気などが隠れている場合もあるため注意が必要です。

通常の健康状態とは異なるこの症状は専門的な医療の介入が求められます。

少しでも疑わしい症状があれば、自己判断せず専門医に相談し、必要に応じた検査を受けることが重要です。

鉄欠乏性貧血が原因の場合には、適切な鉄分補給による治療で多くは改善が見込まれますが、必ずしも全てのケースで改善するとは限りませんので、さらなる検査が必要になることもあります。

また、氷食症の背景にはストレスや深部体温の上昇、さらにはがんのような重篤な病気が絡んでいることも考えられます。

身体の深部が熱いために冷却を求めて氷に手を伸ばすケースも見られます。

このように、氷食症は単なる嗜好の問題ではなく、時に健康のサインとして現れるため、専門的な診断を受け早期に対策をとることが求められます。

適時に専門医の診断と治療を受けることで、この氷を食べる行為も正しい生活習慣へと戻すことが可能です。

夏の一時的な習慣とは異なり、継続的に氷を食べたいという衝動があるなら、その背景に潜む身体からの重要なサインに目を向け、適切な対応を行うことが大切です。

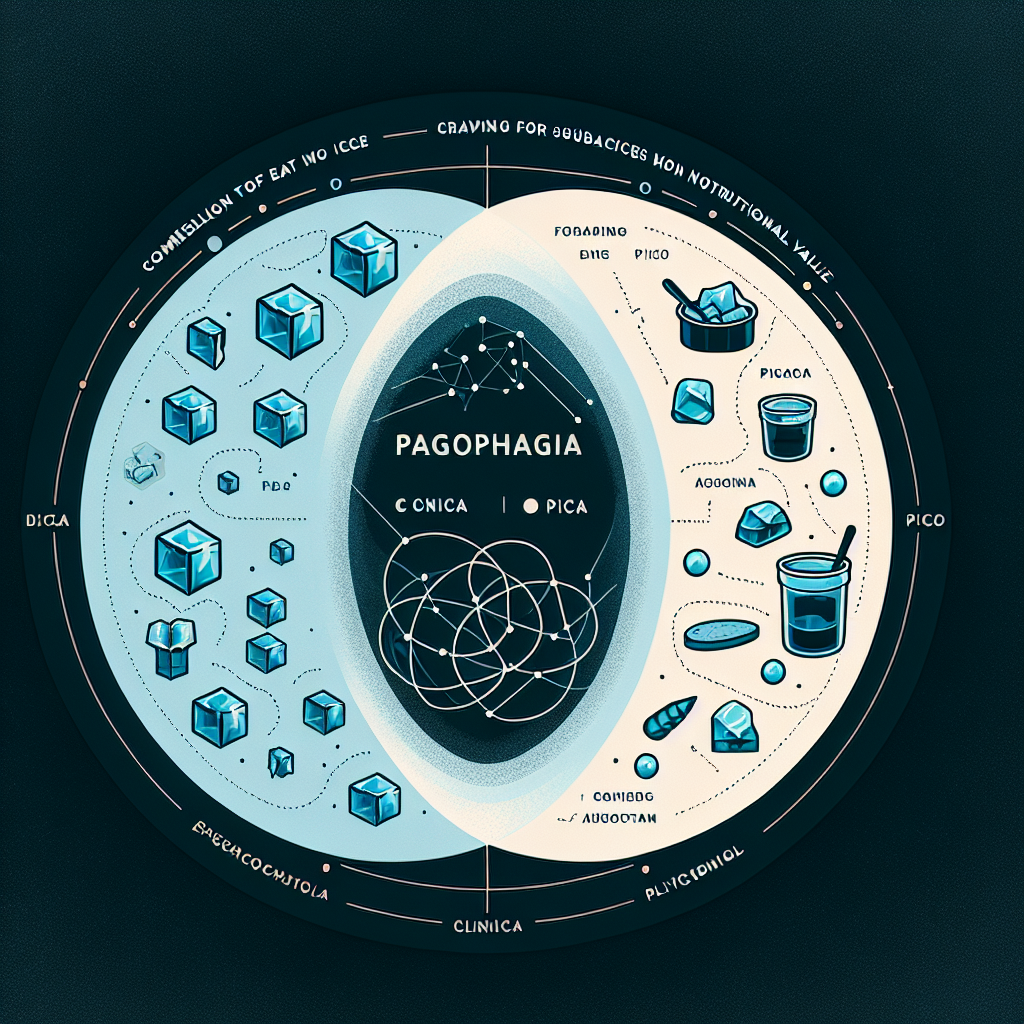

2. 氷食症と異食症の関係

異食症は、鉄やミネラルなど身体に必要な栄養が不足したときに現れる行動として知られ、特に氷食症は日本で広く見られる症状です。

日常的に製氷皿1皿以上の氷を無性に食べたくなるこの衝動は、異食症の一形態です。他に異食症に該当するものとして、土や髪の毛の摂取が海外で報告されていますが、氷食症は特に歯や顎に対する影響が深刻で、口腔内に様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

そのため、異食症の症状として氷を食べ始めたら、それは無視できないサインと言えます。

氷食症を訴える方が見られる症状は、実は多くのケースで鉄欠乏性貧血と関係があります。

この病理は、特に思春期や更年期の女性に起こりやすく、他の婦人科系の問題と関連して症状が顕在化することもあります。

3. 氷食症の原因と健康被害

氷食症は異食症の一種で、特に日本で多く見られる症状です。これには、1日に製氷皿一杯以上の氷を食べたくなるという強迫的な衝動が伴います。

異食症とは、通常食べることのない栄養価のない物質を口にしてしまう症状を指しますが、中でも氷食症は口腔の健康被害を引き起こす可能性があります。

具体的には、氷を常に咀嚼することで歯に負担がかかり、折れたり削れたりすることがあります。

また、顎の関節に異常をきたし、顎関節症のリスクも高まります。

氷食症の原因として考えられているものの一つが鉄欠乏性貧血です。

これは血液中に鉄が不足する状態で、思春期の若者や40代の女性に特に多く見られます。

鉄が不足すると全身にさまざまな影響を及ぼし、時には氷を常習的に食べたくなるといった症状を引き起こします。

また、灼熱感やイオンバランスの乱れも氷食症を引き起こす要因とされています。

これらの症状が見られる場合、単なる氷好きというよりも、何か深刻な体のサインかもしれないのです。

氷食症は、他の健康問題のサインである可能性も考慮しておく必要があります。

例えば、ストレスや体温の上昇、新たな健康状態を示している可能性があります。

具体的な原因が特定されていないとはいえ、氷食症には重大な健康上の意味が含まれている可能性があり、専門医の診断を受けることが重要です。

鉄欠乏性貧血が原因である場合、鉄を補うことにより症状が改善することが一般的ですが、それでも症状が改善しない場合は、さらなる検査が必要となります。

そして、何より重要なのは早期の対策です。

氷食症は無視してはいけない体の警告です。

適切な診断と治療があれば、通常の生活に戻ることができますが、不調を見逃すことなく、早めの対処が健康を守る鍵となるでしょう。

4. 治療と対策

氷食症とは、氷を無性に食べたくなる衝動であり、この状態が持続する場合、何かしらの健康上の問題が隠れていることが多いです。特に鉄欠乏性貧血が原因とされる場合が多く、鉄を補充することによって症状が改善されることが期待されます。しかし、改善が見られない場合には、さらなる検査を受けることが重要です。専門医による診断は極めて重要であり、身体の他の不調を見逃さないためにも、早期に診察を受けることが推奨されます。

治療は個々の症状や原因に合わせて行われるべきで、鉄補給の他にも、食生活の見直しや生活習慣の改善も大切です。例えば、バランスの取れた食事を心がけることや、ストレスを軽減することが症状の緩和につながる場合もあります。また、氷食症に関して一人で抱え込まず、家族や信頼できる人に相談することも、精神的な支えとなり得ます。

氷食症は単なる身体の癖ではなく、放置すると深刻な健康問題へと発展する可能性があります。特に月経のある年代の女性には、鉄欠乏性貧血が要因であることが多く、定期的な健康診断を受けることが望ましいです。鉄を含む食品を積極的に摂取することや、必要に応じて鉄分のサプリメントを医師の指示のもとで服用することも、有効な対策となります。

最後に、症状の悪化を防ぐためにも、氷を食べる頻度が高いと感じる方は躊躇せずに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが健康維持のための重要なステップです。

5. 最後に

氷を食べるという一見無害に見える癖は、内臓や血液、さらにはメンタルの状態を反映しており、放置すると健康を脅かすリスクがあるのです。

この症状に気付いたら、自己判断に頼らず必ず専門家の診断を受けることが推奨されます。

初期段階での適切な治療が、長期的な健康維持に繋がるからです。

鉄欠乏性貧血が氷食症の背後に潜む原因である場合、鉄分補充が効果を発揮することが多いため、専門医による診断と指示が不可欠です。

懸念がある場合は、些細と思わず医師に相談しましょう。

氷食症は早期発見、そして予防可能な問題です。

この機会にぜひ、生活習慣や体調を振り返ってみてください。

健康を守るための一歩として、氷食症に対する理解を深めて治療に励んでください。

氷食症を無視することなく、健やかな生活を手に入れましょう。