| 音楽ライブ、進む大規模化 首都圏集中で「関西飛ばし」が加速する? 音楽ライブ・コンサートの大規模化が進んでいる。一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)によると、2024年に国内で行われたアリーナ公演… (出典:朝日新聞) |

1. 音楽イベントの大規模化の背景

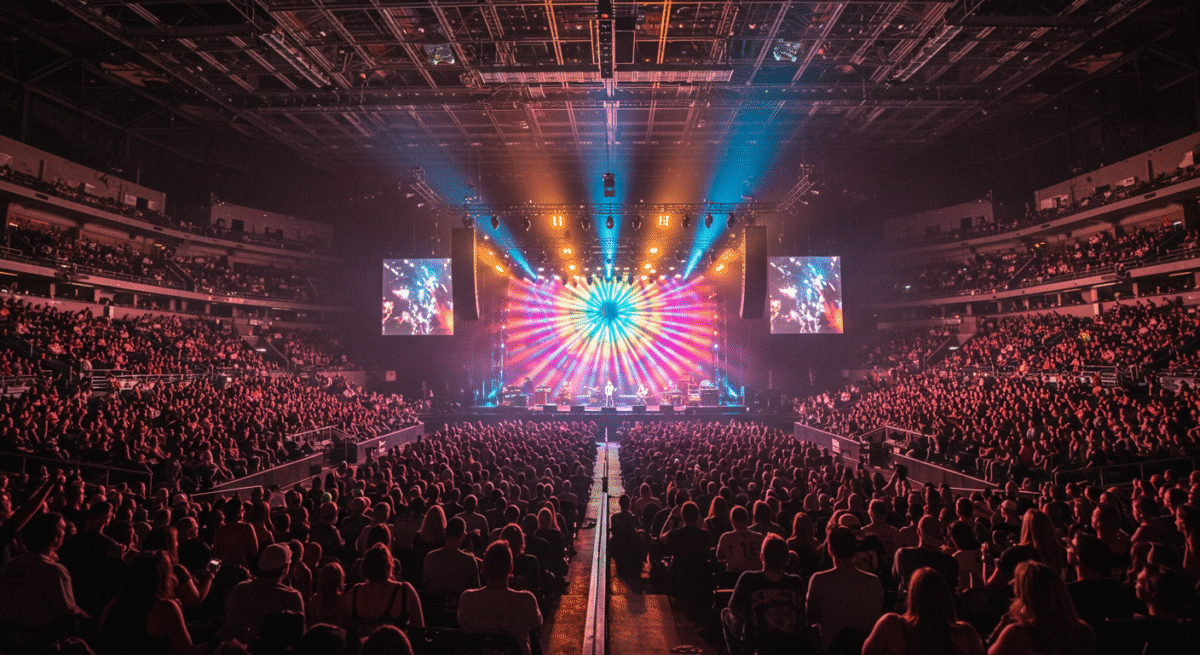

近年、音楽イベントが大規模化する背景には、アリーナ公演の入場者数の増加が大きく寄与しています。かつては小規模ホールを中心に行われていた公演も、今では最新の大規模施設での開催が主流となりつつあります。

実際に、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)の発表によれば、2024年には日本国内のアリーナ公演入場者数が2189万人に達するという記録的な増加が見られました。対照的に、ホール公演の入場者数は1621万人に減少しており、大規模アリーナへのシフトが顕著です。

このような大規模化の背景には、都市部での新たなアリーナ施設の開設が大きく関わっています。2023年の「Kアリーナ横浜」開業や2024年の「ららアリーナ東京ベイ」など、首都圏では新しいアリーナが続々と登場し、これが音楽イベントの大型化に拍車をかけています。これにより、全国のアリーナ公演の4分の1が首都圏の新設施設で行われる時代になりました。

こうした背景によって、アリーナ公演の魅力や利便性も増した一方で、地方におけるエンタメの集中や大規模公演の地域偏在も課題として浮上しています。これからは、地方での音楽イベントの開催機会をどう増やしていくかが鍵となりそうです。地域活性化とアクセスの向上を図るために、音楽イベントは新たな進化を見せる必要があります。

2. 新しいアリーナの影響とその活用

近年、首都圏を中心に新しいアリーナが続々と建設されています。これら新設のアリーナは、音楽イベントの開催地としてだけでなく、地域活性化の重要な役割を果たしています。今回は、アリーナの影響とその活用について考えてみたいと思います。

首都圏に建設される新しいアリーナは、最新の音響設備や広大な収容スペースを提供し、多くの大物アーティストを招聘することができる魅力的な会場となっています。これにより、ファンにとっては、身近な場所で世界的に有名なアーティストのパフォーマンスを楽しむことができるのは嬉しい限りです。また、アリーナがあることで開催されるイベントの数が増え、首都圏全体の音楽文化の活性化に寄与しています。

さらに、新しいアリーナの登場は、音楽イベントだけでなく、地域経済の活性化に繋がっています。イベント当日には、観客が近隣の飲食店や宿泊施設を利用することになり、地域経済に良い影響を与えています。また、アリーナ自体が地域のシンボルとしても機能し、人々が集まりやすい場所として地域のコミュニティ活動の拠点ともなっています。

地域活性化の一環として、多くの新しいアリーナでは、地元企業とのコラボレーションプロジェクトが行われています。これにより、地域の特産品やサービスのPRの場ともなり、地域の魅力を広くアピールする機会が増えているのです。これらの取り組みは、単にアリーナでのイベント開催にとどまらず、地域全体のブランド価値を高める取り組みとして評価されています。

結論として、新しいアリーナは首都圏における音楽イベントの拠点としてだけでなく、地域全体を巻き込んだ経済活性化のための強力なツールとして期待されています。アリーナを活用した戦略的な取り組みを展開することで、地域社会全体が持続的に成長し続けることができるでしょう。

3. 地方における音楽イベントの課題

音楽イベントの多くが首都圏への集中が進む中、地方のエンターテインメント業界が抱える課題が深刻化しています。特に、大規模コンサートが頻繁に開催される首都圏に対して、地方では大規模な会場が不足しており、アーティストの公演が従来以上に難しくなっています。これにより、多くの地方ファンが首都圏まで足を運ばなければならず、そのための時間や費用の負担が増しています。

さらに、一極集中により地方のエンタメ業界の停滞が懸念されています。この状況に対し、ACPC関西支部会は警告を発し、首都圏での集中化が続くと関西地域では公演が減少し、エンタメ産業の衰退が進む可能性が高いとしています。

地方での音楽イベントの復活や活性化には、現地でのインフラ整備が不可欠です。アリーナやホールの建設、既存施設の活用、そして地域の特性にあったイベント企画が求められています。これにより、地域活性化や観客のアクセス利便性向上が期待されますが、それには地域コミュニティや政府、民間企業の協力が不可欠です。

4. 音楽イベントの未来に向けた取り組み

音楽イベントの進化は、特にアリーナ公演の隆盛を背景に、地方のエンターテインメント業界に新たな課題と機会をもたらしています。大規模なアリーナの新設が相次ぐ一方で、地方の会場においても整備と充実が求められています。地方会場の整備は、全国各地での公演開催を可能にし、地域からのアクセスを容易にするための重要な取り組みです。

地域と音楽イベントの連携は、観客動員のみならず、地域経済の活性化にも寄与します。たとえば、地元の行政や企業との協力により、多様な音楽イベントを開催することができます。これにより地域住民に新たな文化体験を提供するだけでなく、観光客を引き込み、地域の魅力を広く伝える契機となります。

さらに、観客の利便性を追求した分散型イベントの提案も進行中です。分散型イベントは、複数の地域で同時期にコンサートを開催し、一定の地域への集中を避けることで、観客の移動負担を軽減します。これは、地方の音楽ファンにも届く公演形式として期待されています。

音楽イベントの未来においては、体験価値を重視する新しい公演スタイルへのシフトが重要です。単なる音楽提供にとどまらず、視覚や感覚に訴える演出を取り入れたイベントが注目されています。これにより、観客はより没入感のある体験を得ることができ、イベントそのものが記憶に残るものとなります。

このように、地域への影響を視野に入れた音楽イベントの進化は、多様な取り組みを通じて未来を切り拓くことが求められています。

5. 首都圏集中の現状と地域分散化の可能性

音楽イベントはその規模を拡大し続けていますが、これには地域活性化という別の側面が求められるようになってきました。コンサートの大規模化は、特に都市部でのアリーナ公演の増加を促進しており、2024年には日本国内での入場者数が前年よりも大幅に増加しました。首都圏には多くのアリーナが新設され、その影響は地方のイベントにも波及しています。これにより、地域のエンタメシーンが停滞してしまうことを懸念する声も上がっています。

首都圏でのイベントの一極集中は、地方の会場が縮小を余儀なくされる要因となっていますが、これを解決するためには、分散型イベントの可能性を探ることが重要です。小規模ながらも魅力的なイベントを地方で開催し、地域の特性を活かした活性化策を考えることが必要です。

音楽の力を使って地域を活性化することは、単なるエンタメの提供に留まらず、地域社会全体に新たな活力をもたらす可能性を秘めています。しかし、この実現には多くの課題が待ち受けています。これからの音楽イベントの在り方について、さらなる議論が必要とされているのです。

6. 次世代の音楽体験の可能性

音楽イベントが進化を遂げている中、次世代の音楽体験がどのように発展するのかが注目されています。デジタル技術の台頭は、新しいライブ体験を提供する大きな要因となっています。例えば、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を利用することで、参加者はまるでアーティストと同じステージ上にいるかのような臨場感を味わうことができます。これにより、リモートでのライブ参加も可能となり、地理的制約を超えた音楽体験が実現されます。

更に、新テクノロジーとの融合が進むことで、ファンとの新しいコミュニケーション方法も模索されています。例えば、SNSを活用したリアルタイムの意見交換や、配信プラットフォームを通じたインタラクティブなコンテンツ提供などが挙げられます。これにより、アーティストとファンの関係はより深まり、音楽イベントがよりパーソナルで親しみやすいものとなるでしょう。

次のステップとして、音楽の未来がもたらす可能性には、地域への影響も含まれます。音楽イベントの地方分散は、地域活性化の一助となることが期待されています。首都圏に過度に一極集中することなく、地方のエンターテインメントを盛り上げることで、観客へのアクセスのしやすさが向上し、地域経済の発展にも寄与することとなるでしょう。

結局、次世代の音楽体験は、デジタル技術と新テクノロジーの活用を通じて、より多くの人々が参加できるインクルーシブな文化を提供します。その結果、音楽業界全体が活性化し、新たな可能性を探求する場となるでしょう。