|

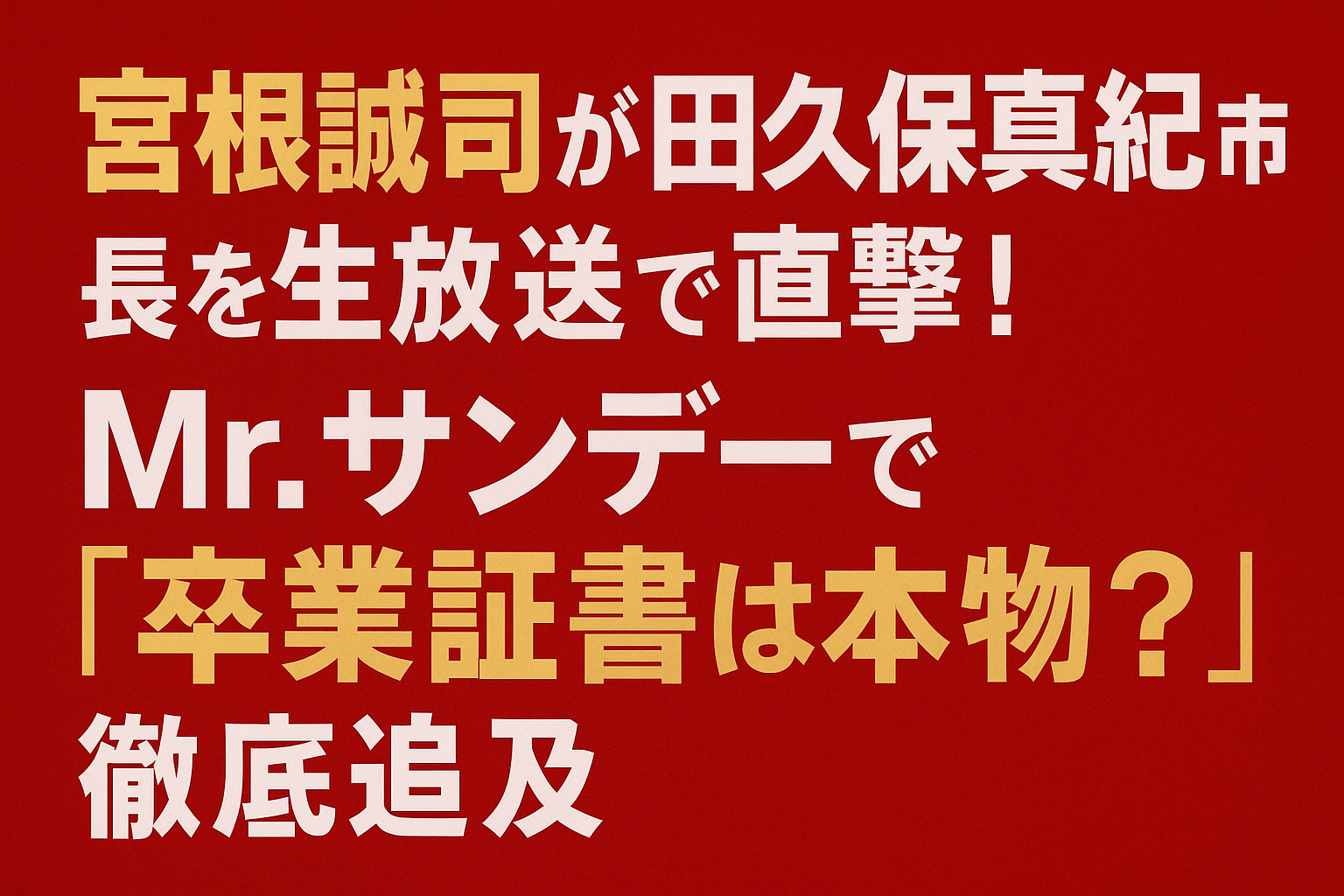

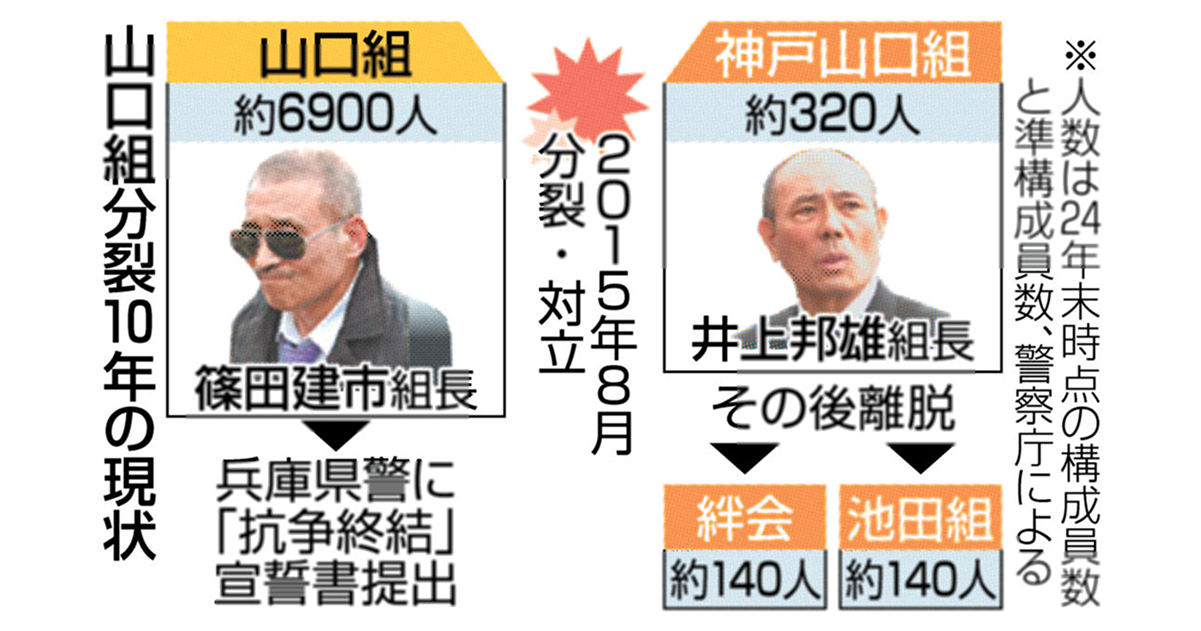

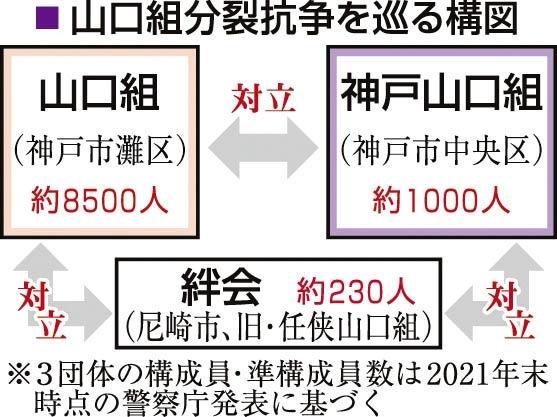

山口組分裂10年、「抗争終結」宣誓書に警察「一方的な宣言にすぎない」…警戒続ける 全国最大の指定暴力団・山口組(神戸市灘区)が分裂して10年が過ぎた。警察当局の取り締まり強化や暴力団排除運動の高まりで、神戸山口組(兵庫県稲美町)… (出典:読売新聞オンライン) |

1. 分裂から現在までの経緯

この出来事は、暴力団の内部抗争を激化させ、日本全国で注目を集める事態となりました。

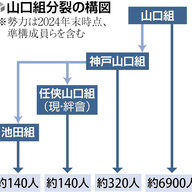

分裂後まもなく、神戸山口組から任俠山口組(現・絆會)や池田組が離脱し、結果として4つの主要な暴力団団体が形成されました。

このような状況の中で、警察当局は取り締まりを強化し、暴力団排除運動が広がりました。

これにより、組事務所の閉鎖が進み、兵庫県尼崎市ではかつて13箇所あった事務所がすべて閉鎖されるという進展が見られました。

抗争事件は2015年から2024年末までに165件が発生し、特に2019年には銃器を用いた致死事件が多発しました。

しかし2020年以降、警察はこれらの組織を「特定抗争指定暴力団」に指定し、さまざまな対策を講じた結果、年に10件以上発生していた抗争事件数は2024年には3件にまで減少しました。

さらに住民による摘発運動の協力も活発化し、住民代理訴訟によって神戸山口組の本部事務所が使用停止とされる事例もありました。

ただし、こうした施策の一方で、依然として銃を用いた事件が発生しており、2023年には山口組系の組長が射殺される事件も報告されています。

警察は引き続き警戒を強めており、2024年4月には山口組幹部から抗争終結を宣言する宣誓書が提出されましたが、過去の事例を踏まえ、これを一方的な終結宣言と見なし、慎重な監視を続けています。

また、暴力団から離脱した元組員が折衷された匿名型犯罪グループと結託し、特殊詐欺等の新たな犯罪を生み出すケースも増加傾向にあります。

全国で暴力団排除条例が行われている一方で、離脱組員は社会復帰が難しく、経済的にも困窮状態にあることが多いため、警察としては更なる情報共有と統合的な分析が求められています。

暴力団を取り巻く状況は複雑であり、治安維持にはバランスの取れたアプローチが不可欠です。

2. 分裂後の抗争事件の推移

警察当局の発表によれば、分裂後の抗争事件は2024年末までに165件に上ります。

とりわけ2019年は、銃撃事件が多発し、組員が死亡する痛ましい事件が続発しました。

このような状況に対し、警察は「特定抗争指定暴力団」に指定し、厳しい対策を講じました。

特定区域内での集合制限や、住民による暴力団排除運動の高まりが、対立を和らげる結果となりました。

その努力の成果もあり、抗争事件は2024年には年間で3件にまで減少しました。

しかし、完全な沈静化には至っていません。

2023年にも山口組系の組長が銃撃される事件が発生し、依然として警戒を緩められない状況です。

暴力団の活動が減少している中でも、離脱した組員たちが新たな形の犯罪に手を染めているとされ、トクリュウと呼ばれる匿名集団との結びつきから特殊詐欺が増加しています。

これに対処するための取り組みも欠かせません。

警察は引き続き、情報の共有と分析を強化し、バランスの取れた摘発を行いながら治安維持に努めています。

これらの取り組みが実を結び、平和で安全な社会を取り戻す日が訪れることを期待したいです。

3. 特定抗争指定暴力団制度とその効果

警察当局は、特定抗争指定暴力団制度を実効的に運用することで、団員の集合禁止や事務所の利用制限といった直接的な措置を講じています。これにより、暴力が振るわれる可能性があった多くの事態が未然に防がれました。この取り締まりの強化は、地域社会における治安の安定化に大いに寄与しています。

また、地元住民によって起こされた訴訟も制度の効果を強める要因となっています。住民の積極的な運動により、暴力団の本部事務所の使用停止が実現するなど、実際の成果が現れています。警察だけでなく市民も巻き込んだ連携のもと、暴力団への圧力は着実に強まっています。

さらに、制度の効果として、暴力団の弱体化が目に見える形で進んでいます。組員数の減少や組織の分裂が加速するなど、暴力団の影響力が徐々に薄まっています。2023年には再度銃撃事件が発生し、山口組系の組長が射殺されるという事態もありましたが、こうした個別の事件にも迅速に対応できる体制が整っています。

特定抗争指定暴力団制度の導入は、単なる規制強化に留まらず、市民と警察の共同による新たな治安維持のモデルケースとして機能しています。制度から数年を経た現在、暴力団活動の大幅な抑制という具体的な成果があらわれ、多くの人々の生活が安心できるものとなっています。持続的な成果を得るためには、制度の運用とともに市民との協力体制のさらなる強化が求められています。

4. 離脱組員の現状と社会復帰の困難さ

その一つが、暴力団を離脱した元組員たちの現状です。

多くの組員は犯罪組織からの脱退を試みるものの、匿名性が高く流動的な犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」との関わりが増えています。

これにより、特殊詐欺といった新たな犯罪形態が社会に浸透しつつあります。

また、離脱後の社会適応も大きな壁となっています。

全国で施行されている暴力団排除条例により、元組員たちは銀行口座や携帯電話の契約が困難となり、基本的な生活基盤を整えることさえ厳しい現状です。

結果として、彼らが合法的な職を得る道は限られており、約5000人の離脱者のうち、社会復帰を果たせたのはわずか264人に過ぎません。

さらに、彼らが社会に溶け込むための支援策が求められていますが、未だ十分とは言えない状況です。

警察や自治体による支援体制の整備は進むものの、偏見や差別に足止めされることが多く、職場環境の受け入れも容易ではありません。

このように、元組員たちは合法的な生計の道を模索する一方で、多くの困難に直面しています。

今後、社会全体がどのように彼らを支援し、共に歩んでいくのかが問われているのです。

5. 最後に

また、暴力団に関する情報の透明性を高め、社会にどのような影響を与えるのかを広く知ることも重要です。市民も危険を最小限にするために、どの地域でも暴力団を排除する動きに参加するべきでしょう。しかし、これを達成するためには、ただ厳しい措置を取るだけでなく、復帰支援や教育といった多面的なアプローチが求められます。

この10年を振り返りながら、警察と市民が連携し続けることの重要性を再確認すると共に、今後も新たな挑戦に立ち向かうための準備を怠ってはなりません。大切なのは、個人の安全だけでなく、社会全体の健全性を維持することであり、それによって私たちは更に安全で安心な未来を構築できるのです。