|

“カミソリ飲み込む痛み”新型コロナ「ニンバス」猛威 今、感染したら?猛暑の感染対策は「湿度」と「換気」【Nスタ解説】 …新型コロナの新たな変異株「ニンバス」が猛威をふるい、10週連続で感染者が増加しています。現在の特徴、気をつけるべきことなどを見ていきます。 ■“強烈… (出典:TBS NEWS DIG Powered by JNN) |

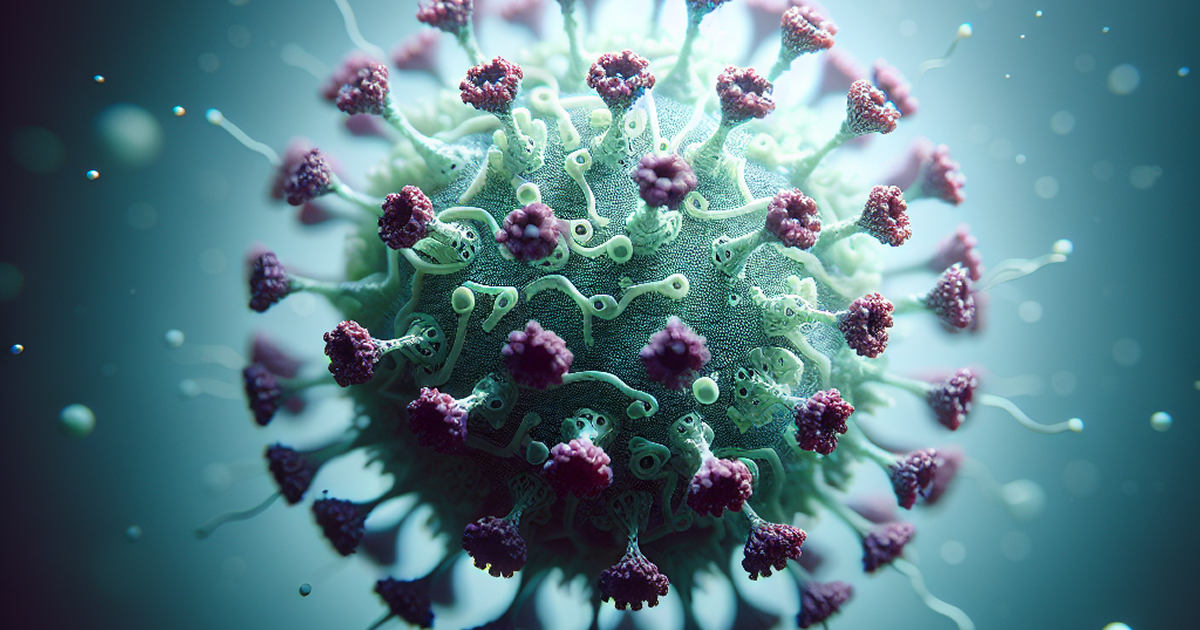

1. 「ニンバス」とは?

新型コロナウイルスの新たな変異株として知られる「ニンバス」は、国内で急速に注目されています。この変異株は、国内感染者の約4割を占めており、その大きな特徴の一つがのどの強烈な痛みです。この痛みは、あたかもカミソリを飲み込んだような感覚と言われ、多くの感染者にとって避けては通れない不快症状の一つとなっています。

従来の新型コロナウイルスの症状として、熱、せき、倦怠感が一般的でしたが、「ニンバス」ではそれに加えて特に喉へのダメージが強調されます。しかし、オミクロン株以降は喉の痛みが目立つため、一部では報道が過剰とする声もあります。

「ニンバス」が一般的な新型コロナウイルスの症状に加え、新たに喉に特化した症状を追加したとはいえ、現時点で重症化リスクや死亡率への顕著な影響は確認されていません。それでも我々は、感染が拡大する中でできる限りの予防策を講じる必要があります。感染防止のためには、手洗いやうがいなど基本的な衛生管理はもちろんのこと、マスクの適切な使用や咳エチケットが不可欠です。特に公共の場や混雑する場所では、引き続き感染予防を徹底していくことが求められています。

2. 感染者数の増加傾向

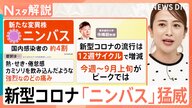

新型コロナウイルスに関連した最新のニュースとして、新たな変異株「ニンバス」が注目されています。

この変異株が原因で、日本における感染者数は10週連続で増加傾向にあります。

特に、1医療機関あたりの患者数は5月の1.39人から現在は8.73人へと著しい増加を見せています。

変異株「ニンバス」は特徴として、国内の感染者全体の約4割を占めています。

そして、この株は他の変異株と同様に、熱やせき、倦怠感といった共通する症状を示しますが、最も注目すべきは「カミソリを飲み込んだような強烈なのどの痛み」です。

この症状は、過去のオミクロン株などでも見られることがあり、過剰に報道されていると指摘されることもありますが、多くの人々にとって初めての体験となる痛みであり、警戒が必要です。

幸いなことに、現在のところ「ニンバス」による重症化や死亡率の増加は確認されておらず、従来通りの感染予防策が有効とされています。

手洗いやうがいといった基本的な対策はもちろん、夏場特有の熱中症への注意も重要です。

感染者数の増加は、さらに社会の様々な面に影響を及ぼしています。

新型コロナウイルスが「5類」感染症へと移行したことにより、感染した場合の外出制限や治療費に関する新たな指針が施行されています。

具体的には、発症後5日間は外出を控えることや、治療費の一部自己負担などが定められています。

感染拡大がピークを迎えるとされる9月上旬には、学生の新学期が始まり、さらなる感染者数の把握がより重要となります。

これを機に、家庭内でも日々の健康管理や感染予防策の見直しが必要です。

日常の中で、感染対策を続けることが求められています。

3. 現在の重症化リスク

新型コロナウイルスの変異株「ニンバス」は、現在、重症化リスクや死亡率の増加データに関しては明確な報告がされていません。

症状としては喉の痛みが珍しくないため、過剰な報道が指摘されています。

しかし、「ニンバス」は従来の株と共通の症状である発熱、咳、倦怠感に加え、特に「カミソリを飲み込んだような強烈な喉の痛み」が特徴とされています。

このため、感染した際の体調管理がより重要になっています。

新型コロナウイルスの感染者数は増加傾向にありますが、「ニンバス」に感染した場合の重症化リスクについての不安が高まっています。

専門家は、現在確認されているデータからは重症化率や死亡率が増加するとは言えないとしており、冷静な対応が求められています。

また、「ニンバス」による喉の痛みは個人差があり、人によっては高熱や喉の痛みが続くことがありますが、一部の報道により、不必要に不安を

煽ることがあるため、正確な情報に基づいた判断が重要です。

具体的な症状や経過を監視し、必要に応じて医療機関を受診することが推奨されています。

感染予防策としては、日々の基本的な感染対策、手洗いやうがいの徹底、マスクの常時着用、換気の確保などが引き続き重要です。

重症化リスクがないと言っても、十分な警戒が必要ですので、個人としてできる限りの対策を行いましょう。

4. 新型コロナの分類と対応の変化

新型コロナウイルスに対する対応は、時代と共に変化しています。

かつて新型コロナは「2類」に位置づけられていましたが、現在では「5類」に移行しています。

この変化に伴い、私たちの日常生活における行動指針や、医療における対応も大きく変わりました。

「2類」から「5類」への移行により、感染が確認された場合の行動指針が変更されました。

具体的には、発症した場合は5日間外出を控えることが推奨されており、学校では5日間の出席停止が義務となっています。

これは、感染拡大を防ぎ、症状が他の人に移るのを防ぐための重要な措置です。

また、治療薬に関しても変化があります。

以前は全額公費負担されていた治療薬が、現在では3割自己負担となり、一部の治療薬については高額な自己負担が必要になります。

例えば、「ゾコーバ錠」に対しては1回の治療で約1万5000円の負担が生じます。

このような負担は家計に影響を与える可能性があるため、予防に対する意識を高める必要があります。

さらに、新型コロナに対する医療機関の対応も変わってきています。

感染者数が増加する中、医療機関では患者が気軽に相談できるような体制作りが進められていますが、現実にはまだ敷居の高い現状があります。

受診を躊躇する人々が多い状況ですが、感染拡大を防ぐためには、早期の相談や受診が重要です。

私たち一人ひとりが今できることとして、手洗いやうがいなどの基本的な感染予防策に立ち返ることが挙げられます。

特に夏場においては、熱中症を防ぐための換気と、感染予防のための窓開けが推奨されています。

これらの基本的な対策を徹底しつつ、柔軟に状況に応じた対策を取ることが求められています。

5. 日常生活での感染予防策

新型コロナウイルスの変異株「ニンバス」が注目される中、日常生活での感染予防策について改めて考えてみましょう。

まず、基本に立ち返ることが重要です。手洗いやうがいは、感染を防ぐための基本中の基本であり、これらを適切に行うことで、自身と周囲の安全を守ることができます。

さらに、夏場においては熱中症にも注意を払いながら、適切な換気を心掛けることが必要です。

室内の湿度を適切に保つことや、短時間でも窓を開けて空気を入れ替えるといった工夫も有効です。

これにより、新鮮な空気を取り入れながらも、快適な室内環境を維持することができます。

また、マスクの着用と咳エチケットは、飛沫感染を防ぐための重要な手段です。

外出時や人が多く集まる場所では、マスクをしっかりと着用し、咳やくしゃみをする際には腕で口元を覆うなどして周囲への感染を防ぎましょう。

個々の症状に合わせた柔軟な対応も大切です。感染が疑われる場合は、無理をせず医療機関に相談し、適切な指示を受けることが求められます。

例え軽症であっても、他者への感染リスクを考慮し、行動を慎重に選択することが重要となります。

新学期が始まる時期には、家庭内でもこれらの対策を再確認しながら、日々の健康管理に努めることが求められます。

この機会に、家族間でも予防策について話し合い、お互いを守る意識を高めることが感染拡大の防止につながります。

まとめ

新型コロナウイルスの最新情報として登場した新たな変異株「ニンバス」は、感染者数増加の原因として注目されています。

10週間連続で感染者数が増加しており、現在の1医療機関あたりの患者数は過去の約6倍に達しています。

この「ニンバス」は、国内感染者の約40%を占め、喉の強い痛みを特徴としており、これが特に注目を集めています。

しかし、オミクロン株以降、喉の痛みは一般的な症状となっているため、過度な心配は不要です。

重症化や死亡率が増加しているというデータはまだ確認されていません。

一方、新型コロナは「2類」から「5類」に変更され、感染後の行動や治療費にも変化が生じています。

発症後5日間の外出自粛や学校での出席停止措置、治療費の一部自己負担などが新たに求められています。

また、基本的な感染予防策として、手洗いやうがいの重要性が再確認されています。

さらに、夏場における熱中症対策として換気も推奨されており、適切な室内環境を保つためには窓を開けて湿度を調整することが必要です。

感染拡大を防ぐため、マスク着用や咳エチケットも重要なポイントです。

新学期が始まる時期には感染実態が更に詳細に把握されると予想され、自宅における感染対策の見直しや健康管理の徹底が求められています。

家庭内でも日々の健康管理を大切にしながら、適切な対策を講じましょう。