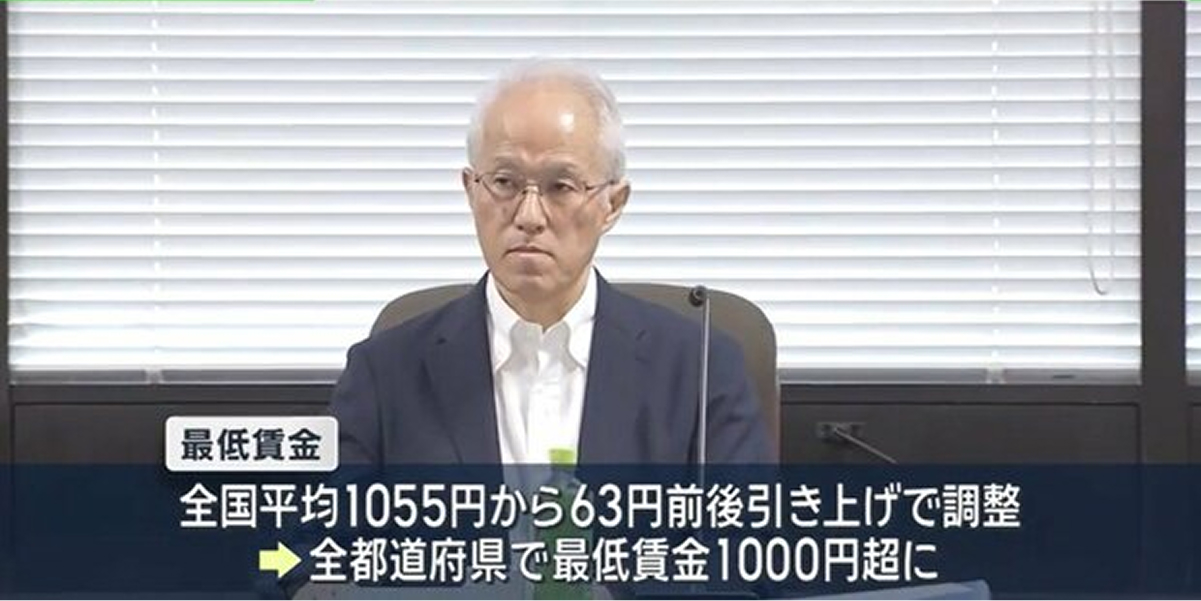

1. 中央最低賃金審議会の方針

この提案は、中央最低賃金審議会という厚生労働省の諮問機関による小委員会がまとめたもので、時給を1118円に引き上げる方針を打ち出しました。

この背景には、昨今の物価高騰や春闘での高水準の賃上げが反映されています。

昨年度の50円を大幅に上回るこの引き上げにより、今後、全ての都道府県で最低賃金が1000円を超えることが見込まれています。

具体的な数字を見ると、東京都では1163円から1226円へ、秋田県では951円から1015円に引き上げられる予定です。

これは、賃金動向や労働者の生計費、さらには企業の支払い能力を考慮した結果であり、小委員会の労使および有識者が慎重に議論を重ねた末の結論です。

2. 賃上げの背景

この背景には、春闘と呼ばれる労使交渉における高水準の賃上げ要求や、物価の高騰が大きく影響しています。

労働者にとって実質的な生活向上を実現するためには、これらの要素を統合して賃金水準を見直す必要があります。

特に、物価上昇が家計に与える影響は大きく、生活必需品の価格が上がる中で、最低賃金の引き上げは労働者の生活を守るための緊急策と位置付けられています。しかし!!

この引き上げが全ての労働者にとって恩恵になるとは限りません。

賃金が上がることで社会保険料の負担も増し、所得の実質的な向上につながらない場合も考えられます。

また、企業側の視点から見ると、最低賃金引き上げは支払い能力に直接関わる問題です。

特に中小企業にとっては、価格転嫁が容易ではないため、急なコスト増加は経営圧迫要因となる可能性があります。

そのため、賃金引き上げは慎重に進めるべきだという意見も強く存在します。

さらに、最低賃金引き上げの影響は都市部と地方で異なります。

都市部ではこそ、比較的影響が少なく抑えられるかもしれませんが、地方では経済基盤が脆弱であることから、過度な引き上げは閉業や過疎化を進行させるリスクがあります。

これらは全国の経済格差を一層広げる要因にもなり得ます。

総じて、最低賃金の引き上げは、多様な要因が複雑に絡み合った社会経済の問題です。

その解決には、個々の地域や産業の特性を考慮した施策と、長期的な視点からの賃金構造改革が必要とされています。

3. 全国平均1500円達成への道

地域においては、東京都の最低賃金が1163円から1226円、秋田県では951円から1015円といったように具体的な額が設定されていますが、この引き上げの影響は単に時給が上がるだけに留まりません。非正規雇用のみならず、正社員の賃金にも波及し、賃金全体の底上げが期待されています。しかしながら、これにより社会保険料の負担も増加します。特に2026年からの「年収106万円の壁」の撤廃は、雇用者の報酬に影響を与えるため注意が必要です。

引き上げが賃金格差の是正や物価高への対策となる一方、一律に賃金を設定することが全国経済にとって最良とは限りません。過疎地域や地方経済においては、賃上げが必ずしも恩恵として受け取られるのではなく、逆に閉業や過疎化を助長する可能性も指摘されています。このため各地域の特性に合わせた柔軟な政策対応が求められます。しかし、労働者の生活を支え、地域間の格差を減少させるためには、最低賃金の設定と調整を慎重に行う必要があるでしょう。

4. 引き上げの影響と懸念

また、賃金引き上げが一概に良い効果をもたらすわけではありません。特に、地方の中小企業にとっては、この引き上げによる人件費の増加が経営を逼迫させる可能性があります。価格転嫁が進んでいない現状において、これらの企業は賃金の上昇分を持ちこたえるためにさらに負担が増えることになり、結果として閉業や過疎化を引き起こす可能性さえあります。

景気の浮揚策としての賃金引き上げが実質的な効果を持つためには、社会保険料負担の軽減や、全国一律の賃金設定の見直しが必要とされます。さらに、正社員の賃金引き上げへとつなげ、それを持続可能なものとするための企業努力も求められるでしょう。これにより、賃金の大幅な引き上げが本当の意味で労働者の生活の質を向上させる政策となることが期待されます。

5. まとめ

まず、最低賃金付近で働く方々の生活向上に直結するかという点です。

物価高騰による負担をどの程度緩和することができるのか、また賃金支払いの現状をどこまで改善できるのかが鍵を握っています。

最低賃金の引き上げは、現状の労働環境を大きく変える可能性を秘めていますが、その効果が実際の生活向上にどのように結びつくかは未だ不透明な部分があります。

また、賃金格差の解消や全国一律の賃金設定の必要性も議論されています。

一律賃金がもたらす効果として、特定地域における生活水準の安定化が期待されるものの、逆に労働市場の均一化や地域経済の画一化を促進する可能性も懸念されています。

地域の産業特性に応じた、柔軟で持続可能な賃金設定が求められているといえるでしょう。

さらに重要な点が、最低賃金引き上げが地方経済に及ぼす影響です。

特に過疎地域においては、賃金引き上げが企業の負担増を招き、最悪の場合、閉鎖や過疎化を促進する可能性も指摘されています。

しかしながら、長期的な視点で見ると、最低賃金の引き上げは地方の経済活性化に繋がる可能性も秘めており、このバランスをどう保つかは大きな課題となっています。